技術的お話

技術的お話

他覚値 & 自覚値

メガネ屋さんでメガネを作る為に、度数を測定する時に最初の方でするヤツ・・・

あの気球がぼやけたり、ハッキリ見えたりするヤツ!

あの機械がオートレフメーターと呼ばれる機器で「見ているだけで」勝手に測定する「他覚機器」略して「AR」

その後に、両目で覗き込んで、「1番と2番」とか「赤6と緑9」とか「縦線か横線」どっちがくっきり見えますか?とお客様に尋ねて測定するのが「自覚検査」

僕がこの業界に入る頃にはARはある程度普及していたのですが・・・

研修に行っていた大学病院では、よっぽどの事がないと使わせて貰えなくて、ゼロからの自覚検査で、凄く鍛えられました(笑)

現在では国家検定の試験でも、ARの値は与えてもらえて、そこからの検査になってたりします。

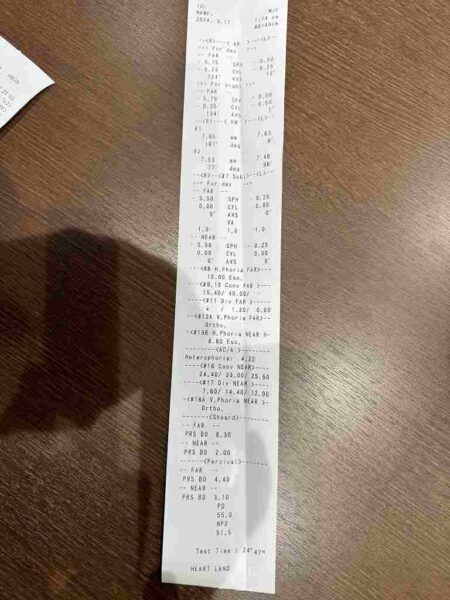

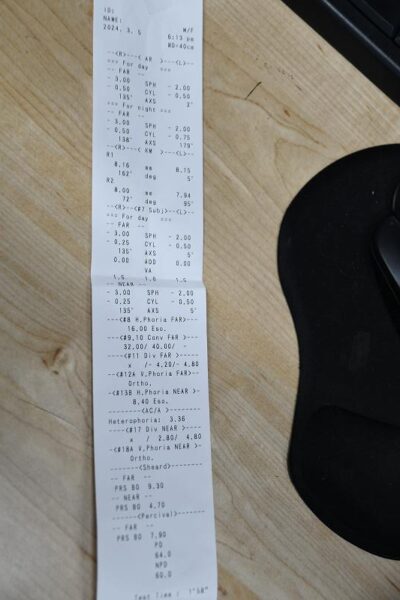

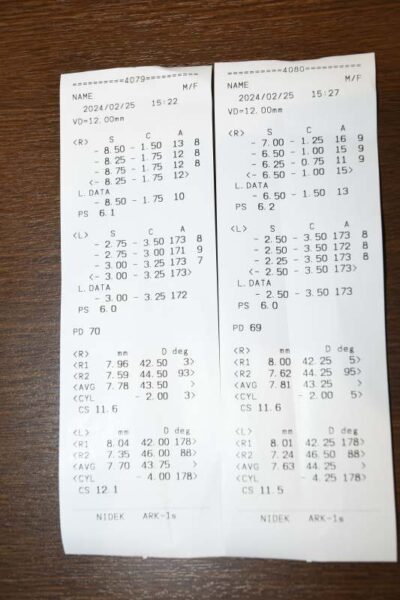

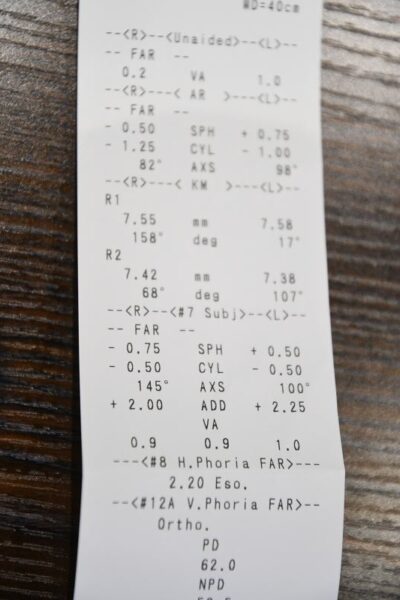

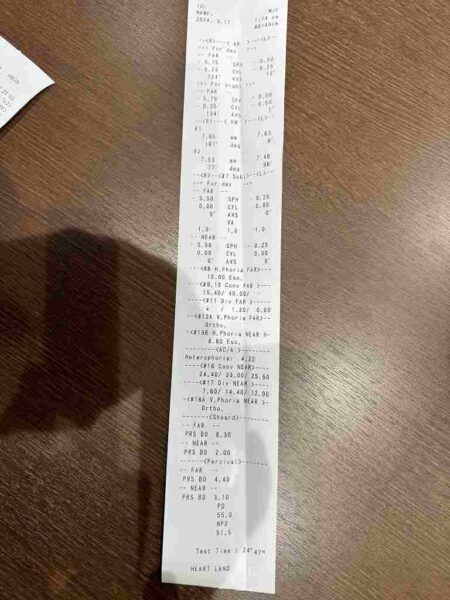

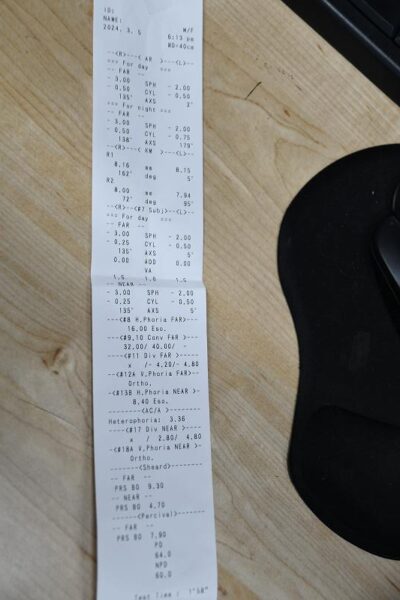

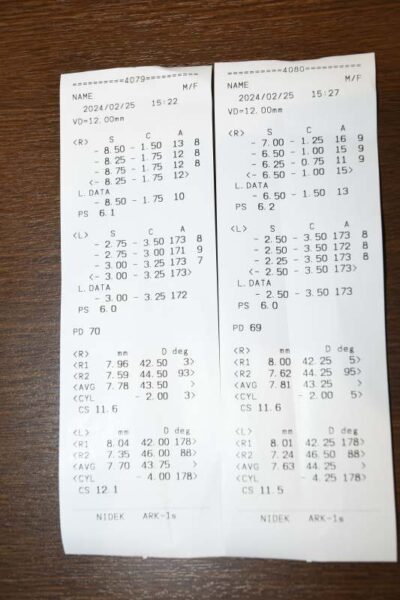

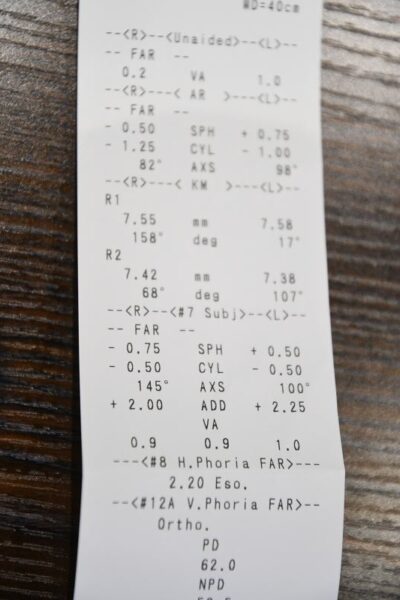

添付した、レシートの右眼のデータを見てもらうと、

AR値 S-0.50C-1.25AX82°(他覚値)

#7値 S-0.75C-0.50AX145°(自覚値)

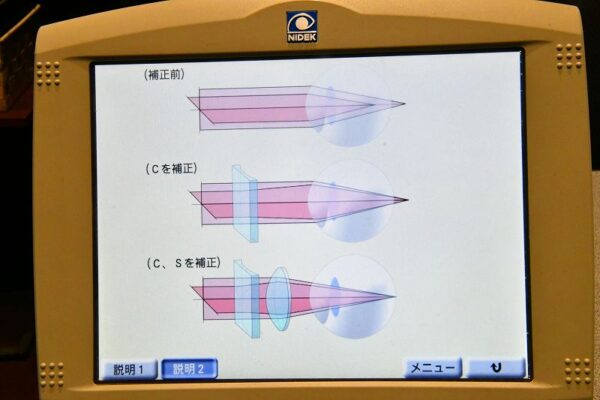

「Sの値は球面」で「Cの値は乱視」で「AXは乱視の角度」・・・・

だめだ、メガネ屋の新人研修でも理解してもらうには、相当に時間をかけないと理解できない無いようなのでこのブログ向きでは無い気がする(汗)

伝えたい重要な事は乱視の角度で、眼球をラクビーボールに例えるなら、ラクビーボールが縦に立っているか横に寝ているか、斜めになっているか・・・・

ま、どんだけ説明しても伝わらない気しかしない(笑)

近視や乱視の度数が若干変わっても、それほど影響が無いのですが、上のデータの様に乱視の角度が60°も変化すると、全然違う度数になってしまうのです。

では、他覚値と自覚値が違う場合どちらを信用するか?

もちのロン自覚値です!!

(よっぽど変な測り方をしない限り)

では、なぜ他覚機器は違う角度の数値を出したのか?

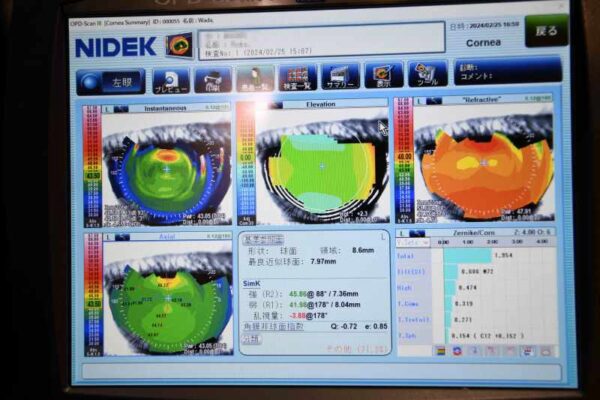

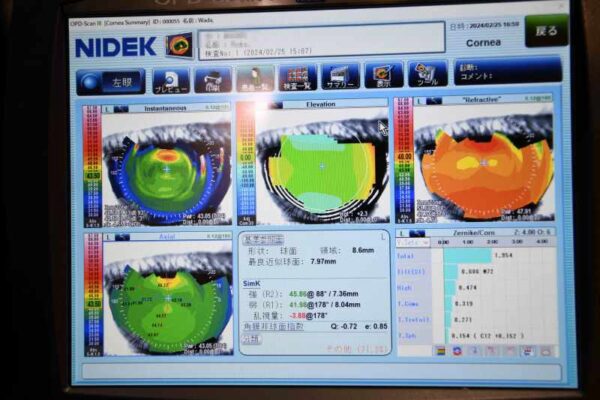

当店には、角膜形状をスキャン出来る他覚機器があり、その数値を見ると

強めの角膜乱視(153°)が、自覚値(145°)の近くに・・・

人間(生物)の目は、カメラのレンズとは違って人工物では無いので、色々なデコボコ(収差等)があって均一ではありません。

他覚機器はある一定の数値を取って平均化するので、正確に測定しててもメガネの度数として数値化すると、最良とは言えない数値が出る事もあるので、自覚検査も合わせて行います。

この内容は難しいですか?

眼鏡屋さんが受けるの研修や座学でも、基本的に教えられる事は、人工物的な数値の眼なんで・・・

乱視でも、メガネレンズによって焦点が一つに集められる様に習いますが、実際はそう単純ではないのです。

視力が出るだけのメガネの度数と、楽に見えるメガネの度数は違ったりもするので、信頼のおけるメガネ屋さんで・・・・

出来たら当店でよろしくお願いします。

[コメントする]不同視と近視と内斜位

2年前にメガネを初めて購入いただいたお客様(その時は女子高生)

2年後に来店いただきました。

主訴は「メガネが見えにくくなった気がする」

測定データは、今のメガネで両眼で0.6~1.0・・・

2年前に購入いただいたメガネの度数は

RV=S-4.0 1.5ΔOUT

LV=S±0.00 1.5ΔOUT

左眼は裸眼でも1.0の視力はあるのですが、利目(キキメ)は右眼で、今のメガネでの視力測定をしてて、利目の右眼で見ていた状態から左眼に切り替わる瞬間が検者の僕でも感じたぐらい。

(雲霧をかけた両眼開放による視力検査の様)

(融像視は出来ております)

2年前に初来店いただいた時の視力も左眼は裸眼でも良くて、日常生活は何の問題は無かったハズですが、自分自身で違和感があって常用出来るならメガネを作るけど、常用出来ないのならメガネが勿体ないから作らない方が良いとアドバイスして、ちゃんと高校生のうちは学校でも常用してくれてたそうです。(購入半年後に来店してくれてその時は良好な両眼視でした)

それが2年の間に、女子大生になったら・・・・コンタクトレンズを右眼だけに装着して学校に通うようになったのです。

俺も還暦があと数年のオッサンですが、乙女心が全然解らんわけじゃないですよ(汗)

逆に高校時代はメガネで良く過ごしてくれたと思います。

(プリズムメガネでのメリットをきっと感じてくれてたはずです)

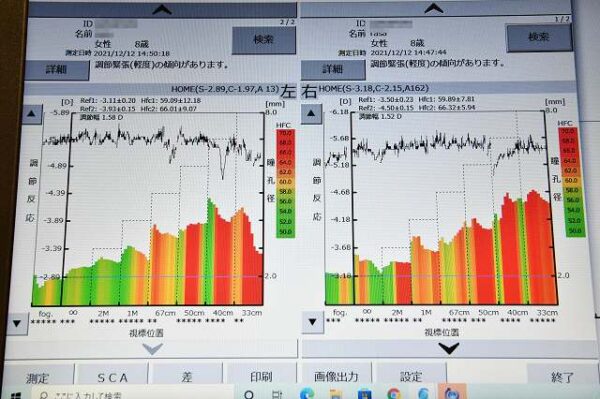

で現在の状況をフルバリ検査でグラフ分析してみました。

当社が開発したアプリです。

グラフ分析するためには全ての項目(フルバリ)が必要ですが、AC/A比だけを出したい場合は、「PD・遠方斜位量・近方斜位量」の3項目、シェアード値を知りたい場合には「斜位量・余力」の2項目の入力だけで計算出来るようになっていますし、斜位量を入力すれば、余力値の参照値が出るようになっている優れもので、このアプリの販売もしています。

分析してみた結果、シェアード先生は「遠方6.3のベースアウト、近方2.9のベースアウト」が必要で、パーシバル先生は「遠方4.4のベースアウト、近方3.1のベースアウト」が必要だと言っていますね・・・・

(シェアード先生もパーシバル先生の計算式も理想的になる最低限の数値が出ています)

ただ、この数値は、完全矯正に近い仮の装用値での話で、遠方度数を落とせば必要プリズム量も変化します。

もし今回メガネを作るとなると、利目の近視の度数を上げて、プリズム量も上げないといけませんが、コンタクトレンズとの併用は厳しいかも知れません・・・・

(今の度数なら併用も出来ているらしい)

幸いに、開散余値は少ないですが、マイナス値ではありません!

ここはひとつ、開散力強化のビジョントレーニングを提案してみました。

トレーニングの意味合いは、練習なんですが、今回はムキムキ筋トレぐらい頑張りましょう(笑)

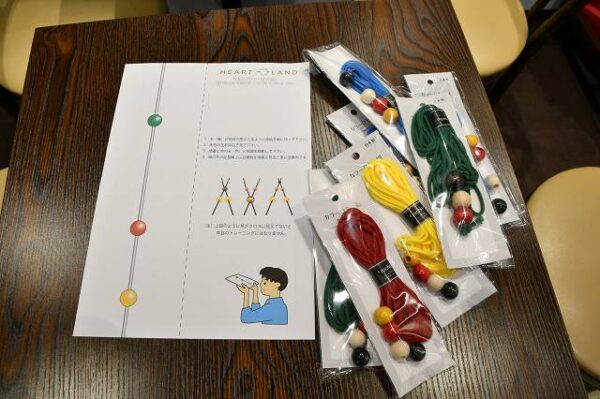

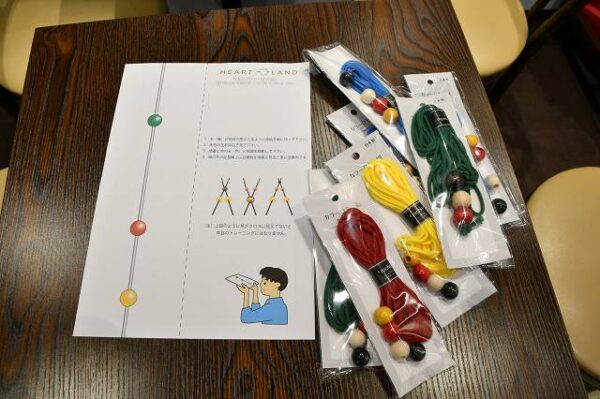

一番有名なのは「ブロックストリングス」でのトレーニング

簡単な作りですが、自分自身でどちらの目で見ているか自覚出来る優れもの!

(写真のは、百均の紐と手芸センターで購入した球のを店頭で500円で販売しています)

(当店のは500円で、アマゾンや楽天ではもっとお高いですが、自作すればもっとお安いです)

ブロックストリングスの紐の長さは、外斜位の場合はそれほど長くなくても良いですが、内斜位の場合は長さが必要です。

目先の商売だけを考えれば、新しい度数を提案すれば購入してくれたかも知れませんが、

コンタクトレンズの事も悪そうに告白してくれた、乙女心を踏みにじる訳には行けません!

もっと加齢して我慢が出来にくくなった時に、相談に来てもらう事にして、コンタクトレンズの度数をもう少し落とすことを提案してだけおきました。

あっ不同視の話が抜けましたけど、今回の事例は僕の経験値を上げて更にブログネタにする事でアウトプットが出来たので、今回メガネを販売しませんでしたし、誰もブログを読んでなくても何の問題もありません(汗)

こ難しい内容ですが、当店がちょっとでも信頼できるメガネ屋さんだと思った方は、当店の応援よろしくお願いします。

応援の方法は!メガネを当店で購入するのも良し、知り合いに当店の宣伝をするのも良し、SNSやグーグルマップでの評価を上げるのも良し、メガネのハートランド頑張ってるな!って思ってもらうだけでも良しです。

[コメントする]遠近両用のインセット

「遠近両用のインセット」でググッテ見ると2年前の当店のブログが2番目に出てくるほど、マイノリティな話題です・・・

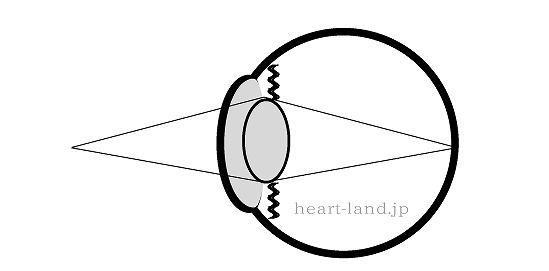

人間の目は左右に二つあって、近くを見る時に「寄り目」をする事により、左右の目の間隔が遠方視している時より短くなります。

(僕がこの業界に入った三十数年前は遠方PD(左右の目の幅)と近方のPDを直に物差しで測定するか、遠方からだいたい2㎜ぐらい狭くなるはず・・・だった気がします。

要は、遠くを見る時の目の幅と近くを見る時の目の幅が違うのが問題なので、その幅の違いをしっかり考慮しましょうネが、遠近両用のインセット

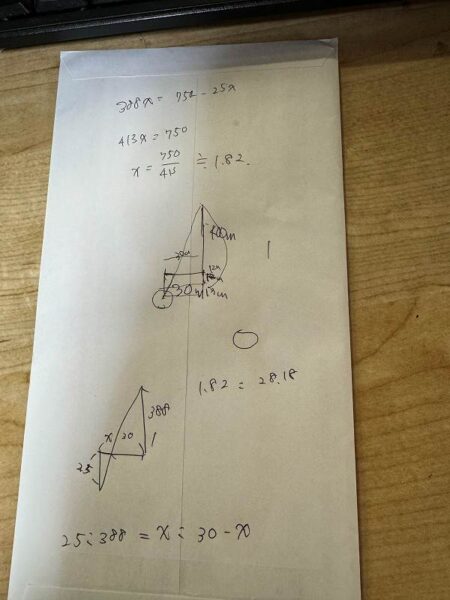

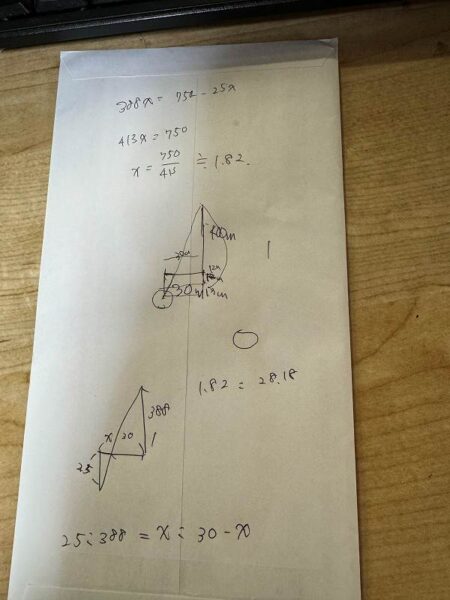

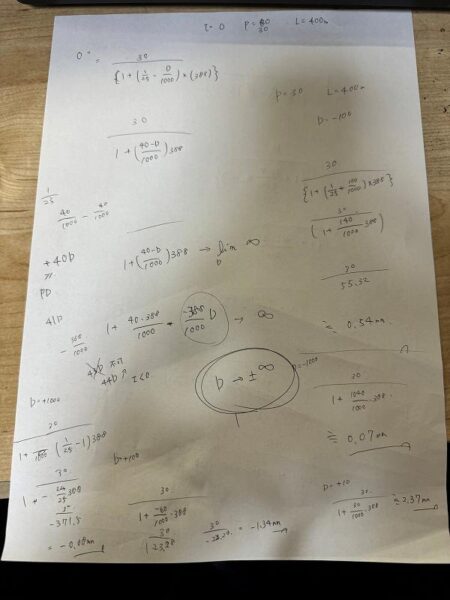

数字が得意な方なら、ピタゴラスの定理(三平方の定理)で遠方視の目の幅さえ解れば近方視の目の幅も簡単に計算出来ます。

例題・遠方視の左右の眼鏡での目の幅(PD)が60㎜の方が40㎝先を見る時のメガネのPDは何㎜になる?(眼鏡は角膜から12㎜離れていて眼球の回旋点は角膜から13㎜内側とする)

(眼鏡作製技能士の国家検定に4択で出るかも知れません)

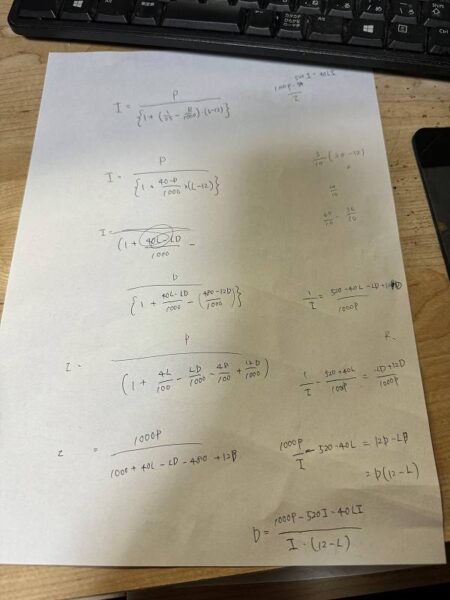

図と計算式にするとこんな感じ

25:388=X: (30-X)

(丁寧に書くと【(12+13):(400-12)= X:(60÷2 - X)】)

X≒1.82

遠方PDからX(1.82)×2を引くと、60-3.64=56.36

で近方PDは56.36㎜が正解

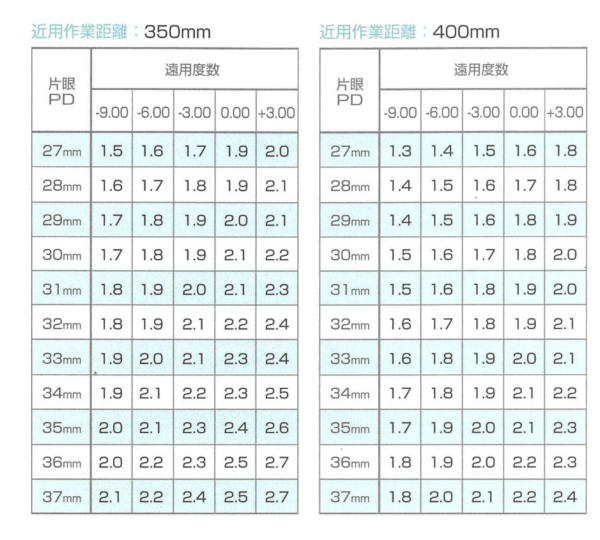

遠近両用レンズインセット量はXの1.82

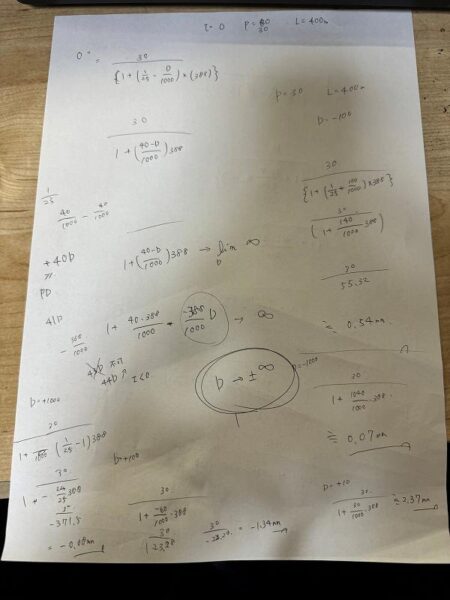

但し遠近両用で遠用度数が無い状態

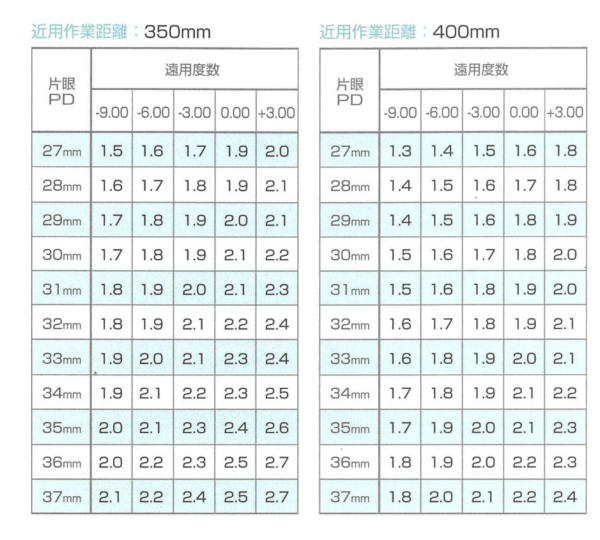

作業距離400ミリの右の図の片眼PDが30㎜で遠用度数が0の地点の数値も1.8

PDが広い方は当然輻輳が沢山必要です。

あと、遠用度数が入ればインセット量も変化して、プラスレンズの場合にはインセットが多く必要で、マイナスレンズの場合はインセットが少なくなりますね・・・

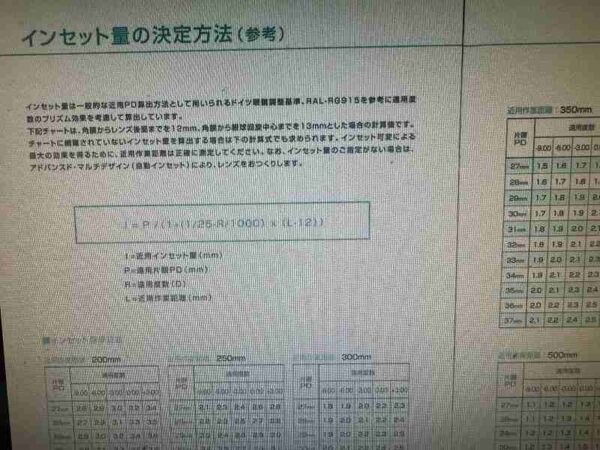

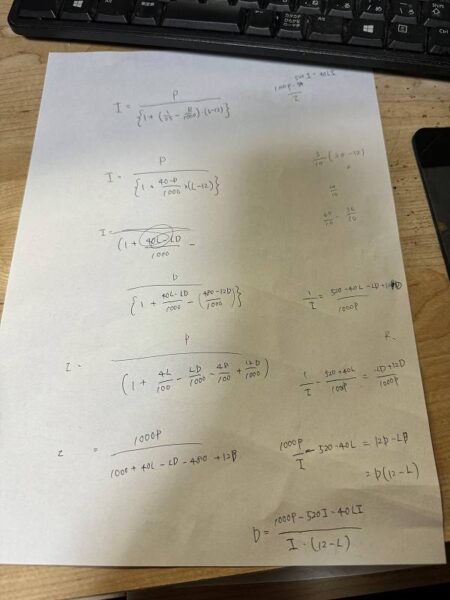

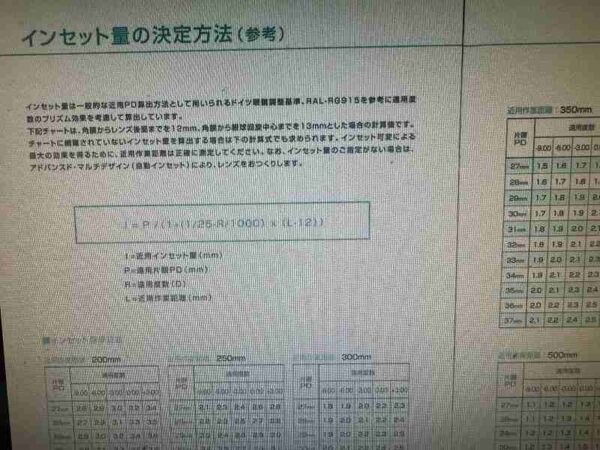

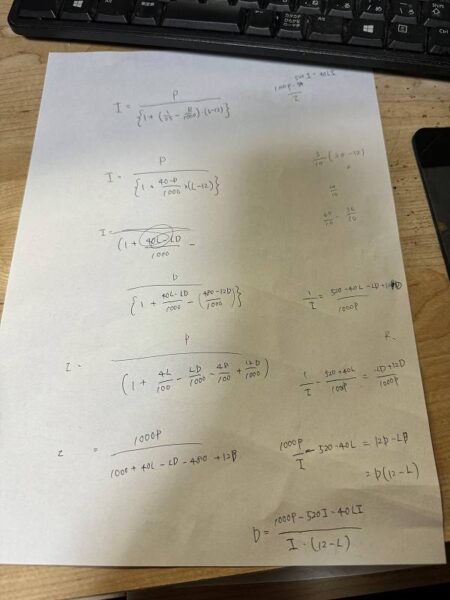

計算式は

I=P/(1+(1+/25-R/100)×(L-12))

この参考インセット量の計算式は、ドイツRAL-RG915を参考に遠用度数のプリズム効果を考慮して算出している計算式だそうですが・・・・

昔のバイフォーカルレンズ(二重焦点)を作る時の計算式なので、近方の度数を考慮した方が良い気がしますが・・・・・・

で・・・・

ガリレオの湯浅教授ばりに色々計算してみました・・・・

俺じゃ無く物理が得意な息子が・・・・

僕としては輻輳した幅の度数によるプリズム効果だと思っていたインセット量ですが、度数だけで計算するともっと近視と遠視のインセット量の差がでないといけないはずですが、上の表を見ても「-9.0D」と「+3.0D」のインセット量の差が少ない

確かに輻輳幅に対して光学中心を持ってくれば、度数によるプリズム効果よりも視線の角度によるプリズム効果の方が重要になるのかな・・・

となれば、両眼視機能を考えた時に、両眼視機能を考慮した遠用と近用のプリズム度数を変える事もこのインセット量で調整する事も可能になる気がする!!!

大変申し訳ありません。

完全に僕が勘違いをしておりました。(上の線で被せた所)

後日追記

そもそもインセットってなぁに?

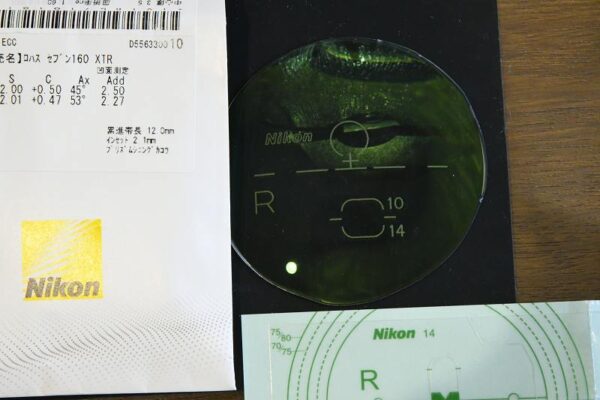

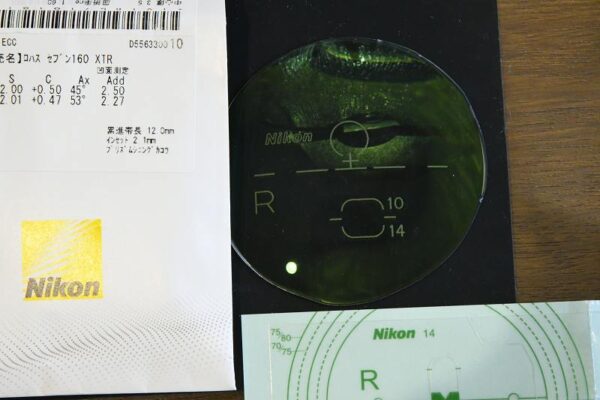

NIKONレンズの場合

レンズ上部の丸い所が、遠用の度数が入っている所で、そのちょい下の十字の所が眼の中心がくる所で、下方部の長丸の所が近方度数が入ってる所になります。

レンズ袋に印刷されている通り、このレンズの場合、十字の所から真下に12㎜(累進帯長)降りて内側に2.1㎜いったところに近方の度数が入っています。

この2.1㎜がインセットになるのです。

で、度数は内側(鼻側)に2.1㎜インセットされていますが、あくまで度数だけであってプリズム度数は考慮されていません。

ムズイでしょ・・・・

遠近両用等の累進レンズって、どのメーカーさんも上の写真の様にマーキングされていて、そのマーキングはレンズの枠入れ加工後に拭き取れるようになっていて、レンズメーターで確認する事はあまりありません。近方の度数はなおさらです。

当店の累進レンズの取引量が多い、HOYAさんとNIKONさんに聞いてみました。

インセットについての質問の仕方が悪かったのか、なかなか理解してもらえません。

もしかしたら僕と同じ勘違いをしてるのかなと思いながら聞いても要領を得ません・・・・

で、実際のレンズで確認してもらうと・・・・

確かにそうなっている・・・・

(近方のプラスの度数はアウト方向に、マイナスの度数はイン方向)

で、その方が良い理由は?との質問には・・・・

「当社のレンズ設計は近方プリズムは考慮していない」

との見解で、何故そうなっているかの疑問を晴らしてはくれなくて、もっと詳しい方はいませんかの問いにも・・・・

がHOYAさんの見解でした。

僕がこの業界に入った約40年前にHOYAからバリラックスⅡの後継にV3という設計の累進が出たのですが、その設計は販売価格を抑えるために左右同じ設計にして左右角度を変えてインセットしてた記憶があるのですが、その事を質問しても・・・・・

NIKONさんからはまだ回答はないです。

で!上方の打ち消し線で消した部分の間違いが、インセット量で近方のプリズム量は買えられない!!が正解でした。

で当社での取引の無いレンズメーカーさんで、累進レンズでの近方のプリズム量を変えれるレンズがあるのですが・・・・

そのホームページを見る限り、それをする事のデメリットも書いてありました。

(メリットを優先するのかデメリットを優先するのかの問題ですね)

当店ではいろいろ考えてお客様に最適だと思うレンズを勧めさせていただいてます。

(ゆえにプレミアム的価格のレンズの販売実績はほとんど無いのです)

(決してそのレンズが良くないと書いている訳ではないです)

[コメントする]近視の内斜位

当店では両眼視まで考慮して、メガネの度数を決めています。

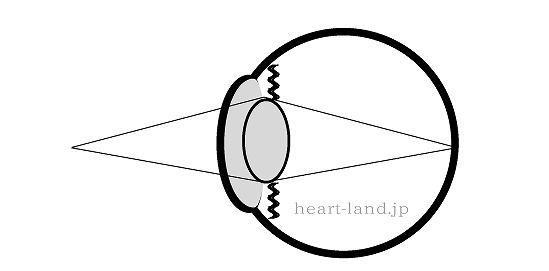

人間の眼が一つだけならすごく簡単なんですが、人間の眼は左右に二つあって、その二つが連動しあっているので、考慮する事が沢山あるのです。

近視・遠視・乱視・老視は片眼だけでも測定出来ますが、文字通り両眼視は両眼同時にしか測定出来ません。

基本的な両眼視機能検査というのは、左右眼の遠・近方の眼位・輻輳・開散・調節を測定します。当店では、度数測定する場合、全員にルーティンで眼位・調節は測定して、必要と思う方には輻輳力・開散力も測定しています(輻輳や開散力測定は目に負担がかかりますから)

今回ご紹介する例は「近視の内斜位」

測定データーの写真は小さいため、興味のある技術者の方は拡大してみてください。

まずは、内斜位で注意しないといけない事は、調節性内斜位

本当は内斜位では無いのに、近くを見る時のような目の動きで、調節と輻輳を起こして一時的に内斜位になっている状態の事。

これ、コロナ禍が始まった初期の頃、学校も休みになり外出も近視で家の中に引きこもって近くばかり見ていた小学生に出た事は、4年前のこのブログでも報告しております。

このお客様は18歳の男性で、二年前にメガネを作った時にも、内斜位の説明をしている事は当店のカルテにも記載されていました。

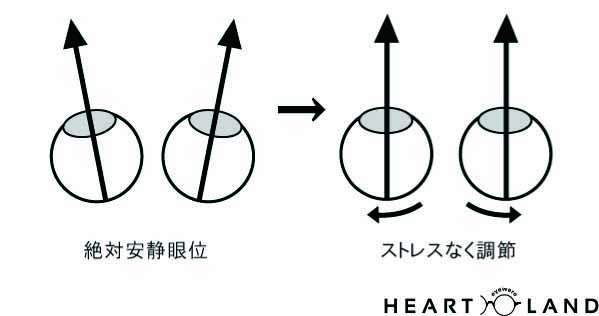

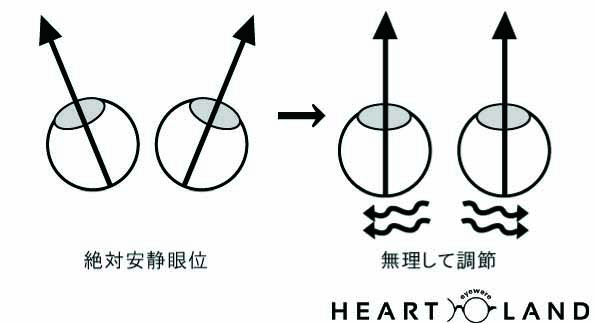

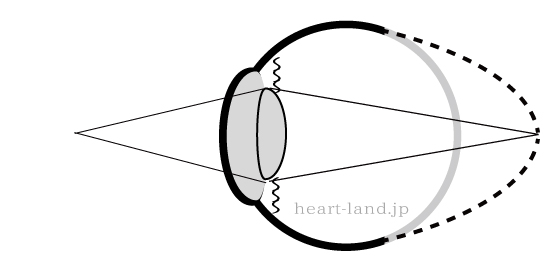

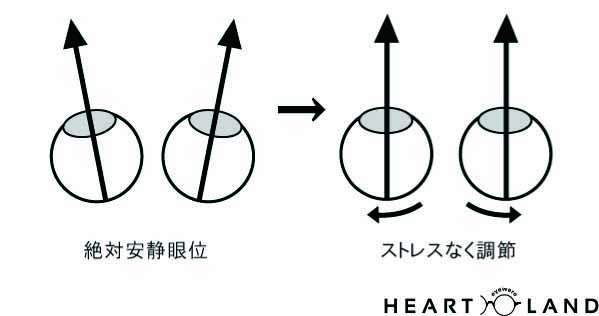

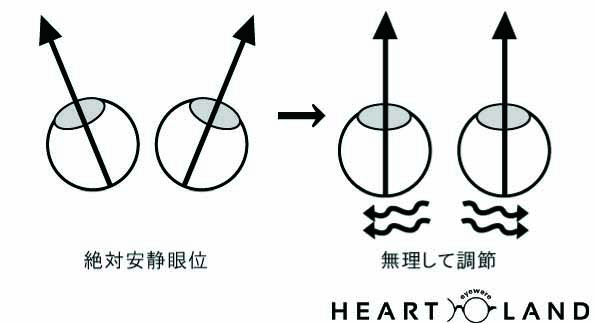

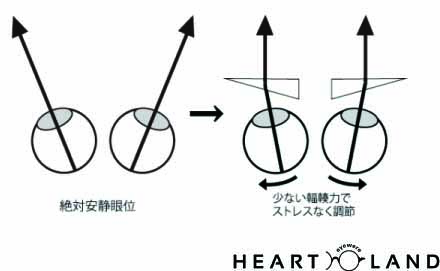

斜位とは、

寝ている時とか意識の無い状態には左右別々の方向を向いている左右眼が、同じ点を見る時に同じ方向を平行に見る事で、最初の状態と後の状態の差が斜位量です。

このズレが全くない人は本当にいなくて、誰でも多少なりとも調整をして物を見ています。

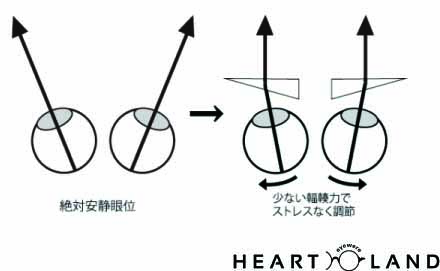

その左右のズレが凄く大きい場合は、眼筋に負担がかかる為、眼筋力を鍛えるか、

プリズムレンズで負担を軽減する事が出来るんです。

(このブログでこの図を何回使った事か(笑))

この図の場合は外斜位で、内斜位の場合は内側にズレています。

人間の眼の調整力は、寄せ目(輻輳力)のほうが、広げ目(開散力)より強いので、内斜位眼の方が厄介な眼ともいえるのです。

たぶん100年以上前に人間の眼の輻輳力や開散力を何百人も調べた外国の偉い方「モーガンさん」が出したデーター!!「モーガンの標準値」

当店のシステム機器の中にも収録されています。

輻輳力#9が19Δに対して、開散力#11が7Δ・・・・

確かに輻輳力が圧倒的に多いのですが・・・・・

100年間もこのデータを参考にしているのは、その後もさほど変わっていないせいなのか???

100年前の欧米人の状況と、現代の日本人の状況ではだいぶん違うと思っているのは僕ぐらいでしょうか(謎)

常々、斜位量をゼロに矯正してからの、現代人の輻輳余力と開散余力の数値、数百人分を集計したいと思っているのですが(真剣)そのデーターを纏めれたら「新マルヤマの標準値」となずけられるのでしょうか(笑)

(モーガンはプリズム矯正なしで測定しているので、内斜位者より外斜位者の方の人数が多ければ、輻輳余力は小さくなり、開散余力が大きくなってるはずです)

ただ、110年前の100メータ走のタイム「ドナルドリッピンコットが10秒6」現在の世界記録が「ウサイン・ボルト9秒58 2009年」と、人間の身体能力って、100年ぐらいじゃそう大きく変わらん気がする・・・(100mで1秒ってすごく大きいのでしょうが、たった1秒しかともとらえられます)

えっと、前置きの文章で頑張りすぎたので、本題に入る前に、次回に続きます(汗)

[コメントする]検査時の違和感・・・

メガネ店でメガネを作る為の検査の時

どこの眼鏡屋さんでもほぼ100%する検査

顎を乗せておでこを当てて、気球が見えるあの機械!!

オートレフラクトメーターと呼ばれる他覚機器

ググッテみると、

「動作原理 屈折測定用光束を網膜に投影し、網膜からの反射像をCCDカメラで受光し、演算処理することにより球面屈折力、円柱屈折力、乱視軸方向を算出する。 角膜からの反射像をアライメント系により検出し、自動的に位置合わせを行い自動的に測定を開始する。」引用

本当に優れもので、今じゃメガネの度数を決めるのに必須ですね!!

勝手に自動的に測るので、被検者に嘘(見えていても見えません等)は出来ません・・・

ただ、眼の中の水晶体は、膨らんだり(調節)しますので、あの気球がぼやけたりして、調節が入らないように工夫はされているのです。

しかし、完璧に調節が抜けるかと言えばそうでは無く、調節が残ったままの状態で測定されてしまう事があります。

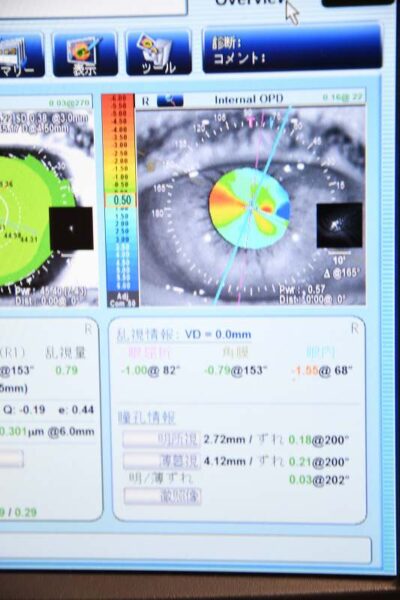

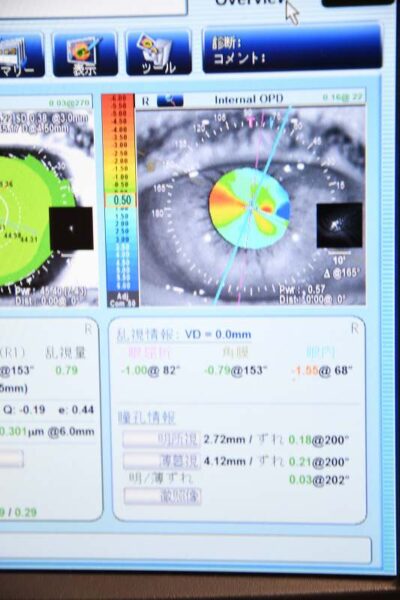

下の写真を見て見て下さい。

番号4079の右眼の数値は「s-8.25c-1.75」

に対して番号4080の右眼の数値が「s-6.5c-1.50」

最初の4079のデータで測定しだして、何か違和感が・・・・

当店のシステム検眼器は自動で他覚値の数値から雲霧をかけた状態から測り出すようにオリジナルプログラムされているます。

単に調節が入った状態でオートレフされていただけなら、雲霧の状態でも矯正視力が出るのですが、そういう状態では無い違和感・・・・

どんな違和感かは言葉に出来ませんが・・・・

で、調節を外すような眼球ストレッチをしてから、もう一度オートレフを行って見ると、約1.75Dの差が、メガネレンズの段階(0.25)の差で言うと7段階の差・・・

上のレシートの時間で見ると、その間5分!?

最初のレフを当てて、自覚検査に入り、違和感を感じて、ストレッチを行い、確認のレフをあてた時間差・・・

なんか俺って凄い!!!

ま15年前から(13歳)から作り続けてくれたおかげで、過去のデータもある事から違和感が有ったのも事実。

これに気が付かないと、過矯正の強すぎるメガネの度数にもなりかねません。

(特に利き目(右目)の強い方の度数が強く出て、不同視の差も大きくなって疲れるメガネに)

過去のデータがあったのでその後の違和感は無かったのですが、まだ調節が抜けきっていない違和感が有る場合は!!

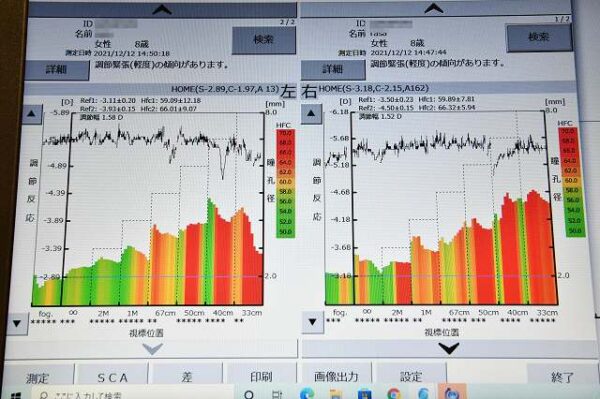

(↑別の方8歳の過去に使った画像です)

調節微動を他覚的に測定できる機器も当店には完備されています!!!

(他覚的にピントフリーズ状態を考察出来ます)

ピントフリーズとは、

近くを見る時に水晶体を膨らませてピントを合わすのですが、近方視を酷使する事により水晶体が元の状態に戻らず膨らんだままの状態

最近の考え方だと、この状態が続くと水晶体を膨らます毛様体筋が耐えられず?

眼軸が長くなるという研究結果も・・・

強度近視のはじまりですね。

スマホ等近くばかり見るのじゃ無く、屋外に出て狩に出かけましょう!!

話を戻してこの方の左眼の乱視が気になりますね・・・・

当店には秘密兵器の機器がまだあって・・・

(全然秘密にはしてませんが)

最初の他覚値のレフケラでは、ほぼ角膜乱視と出ているのですが・・・・

OPDスキャンでは、角膜乱視30%その他の乱視70%・・・円錐角膜0%・・・

ん~~・・・・

ただ、矯正視力はしっかり出ています。

よく見えるだけのメガネの度数は簡単に出せますが、快適に見えるメガネの度数はそう簡単ではありません。

当店では、快適なメガネを作製するために、日々精進しています。

ので、出来たら当店でメガネを買ってね(笑)

[コメントする]

技術的お話

技術的お話