技術的お話

技術的お話

国家資格 リカレント教育セミナー

テックノロジーの発達で、自宅や会社で講習を受けれる時代になりました。

先日書いたレイバンのエキスパート講習もインターネットを利用した講習会で、今回の国家認定「眼鏡作製技能士」のリカレント講習もインターネットで動画を見て、問題に答えて及第点を出せればポイントが付くシステム。

既に録画したのを見る講習よりも、ライブで感じる講習の方が何倍も良い気がするのはそうなんでしょうね・・・・

(講師の技量もあると思いますが)

音楽のライブも録画をTV画面で見ても盛り上がれないですよね・・・・

(もしかしたら大勢で見れば盛り上がれるのか?)

今回、その講習は、【(引用)第一回のセミナーは、レンズメーカー4社にご協力いただき、「難易度の高い厄介な累進屈折力レンズのクレーム実例と対処例」を、各社の講師の方よりご説明いただきます。(引用終わり】となっていて、レンズメーカーさんに丸投げ!?した内容になっています。

その中のニコンの講習動画は、遠近両用だけでは無く中近両用設計を上手に提案出来れば、問題が解決する場合があるみたいな事を数値を交えて解説してくれているのです、

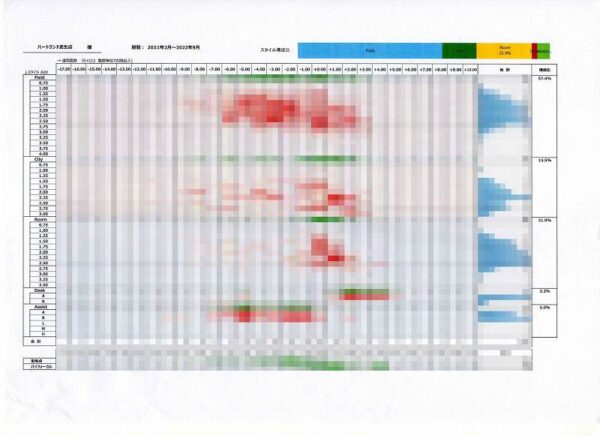

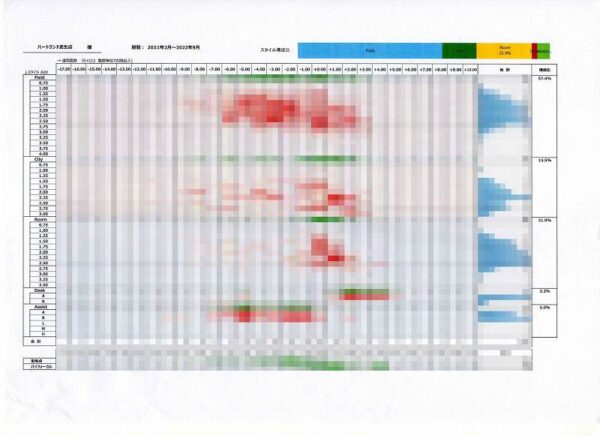

ちょっと前に、HOYAさんが当店の累進レンズ(遠近両用等)の販売実績をグラフに纏めてくれていた2022年2月~9月までの実績(細かい実績数値はぼかしました)

縦項目がスタイル(設計)違いと加入度(年齢)、横の項目が遠用度数です。

当店だけの数値を見てもピンとこないので、他社を含めたと思われる全体の実績表も同封されていて比較できるようにしてくれていました。(以前に解説してくれたけれどあまり覚えていない)

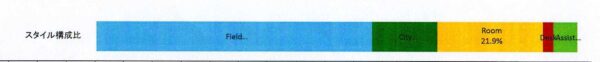

全体と思われる数値は、当社データでは無いので載せませんが、重要なのはボカしていない上の「スタイル構成比」

コッソリ当店の累進レンズの販売実績データを公開してみます!!!

サンプル数は十分なんで、年間数と相違はないと思います。

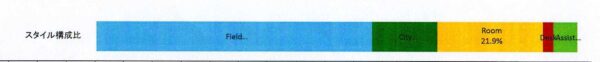

Field(水色) が遠近両用

City(深緑) が遠近と中近の間のレンズ

Room(黄色) が中近両用レンズ

Desk(赤色) が近々両用れんず

Assist(黄緑) がアシストレンズ(主に遠近前の世代に販売)

どんな割合が正解というのは無いと思いますが、一般的と思われる数値より、ばらけていて、Fieldの割合が少ないのです。(一般的な資料はFieldが約80%)

(当店の方が低加入度の割合も高い)

(遠近両用と中近両用の設計ごとに使用メーカーを分けている場合は1社だけのデーターでは解りません)

当店のこのデーターを贔屓目にみて読み取れるのは、お客様の使用状況や要望をしっかりヒヤリングして、その状況に一番適してると思うレンズ設計を提案販売出来ている!!!

とうぬぼれています(笑)

テクノロジーの発達で、一定の型を使用してレンズ製作する時代から、フリーフォームで個別にレンズ製作出来る時代になっています(試験に出るところ)

お客様の見え方の要望に合わせた「レンズスタイル(設計)」「度数」が重要で、価格が高いレンズほど測り方や度数が重要です。

高額なレンズでも選択が間違えば、安いレンズよりも満足度が落ちるので、レンズメーカーは小売店の技量を上げるのが重要なんですね。

総括すると、当店はお客様の要望に応じた累進レンズを提案販売出来るので、出来たら当店で買ってね!!!

[コメントする]クロムハーツのデモレンズ

当店はクロムハーツ・アイウエアーの正規販売店です。

クロムハーツに限らず、店頭に並んでいるメガネフレームには、ほぼ総てのメガネに「デモレンズ」と呼ばれる仮のレンズが入っています。

メガネのレンズが入っている雰囲気を出すためと、メガネフレームの変形等を防止する目的だと認識しています。

普通メガネフレームに入っているデモレンズは、度付きレンズを入れる際に外して産廃として廃棄しています。

ただ、クロムハーツ・アイウエアーだけは、有名人等がレンズにロゴが入ったままかけたりしていたりするので、廃棄しないでお付けいたしています。

このロゴの付いたでもレンズ

よくUVカットが入っていないレンズは、眼を痛めるなどとささやかれているので、クロムハーツのデモレンズのUV透過率を調べてみました!

下のデモレンズに焦点を合わせたので、ディスプレイとの露出が合ってませんが、UV透過率が1%(UVカット率99%)としっかりUVカットレンズがデモレンズになっています。

因みに、クロムハーツのツーポイント(フチなし)フレームは、

マルチコート(反射防止多層膜)が付いたUVカットレンズが装着されてます。

クロスのロゴは、レーザー刻印!!

同じようにレーザー刻印が入っている「トムフォード」は!

最近のレーザー刻印デモレンズ、UVカット率82%

従来のシルク印刷タイプが、UVカット率67%

まあデモレンズのまま、ダテメガネとして使用する方はほとんどいないと思いますが・・・

どんなデモレンズでもUVカット率は50%以上ありそうなので、裸眼でUV被爆するよりもマシと言えるのではないでしょうか((笑)

数年前にTV等で、UVカットしてない濃い色のサングラスは、瞳孔が開いて超危険との報道がされていましたが・・・・・

全くのデマ報道で!!!!!

「瞳孔が開くほどの濃いレンズで、UV(紫外線)を通すレンズがあったら、大発明!!です」

ダイオキシンや、マイクロプラスチックもそのたぐい・・・・・

僕が子供の頃聞いてた「石油が枯渇するのが後40年後」

(そろそろその40年が来てるのか)

もしかしたらコロナワクチンも、カーボンニュートラル(地球温暖化)もそのたぐいなのか(汗)

あ、近視抑制にブルー光線が有効だと言っていた学会もあったな(笑)

[コメントする]両眼視(プリズム)メガネ

専門的内容です。

自分のアウトプットと当社スタッフ用に・・・・

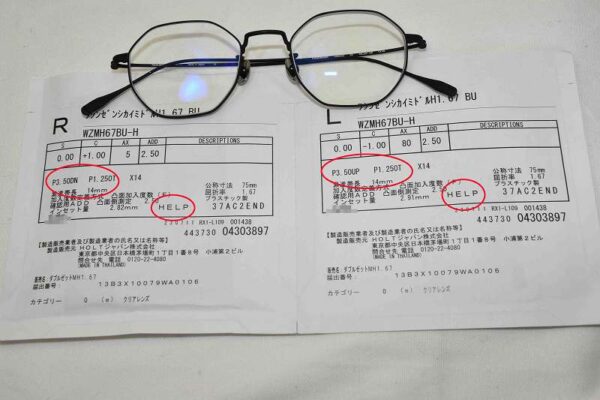

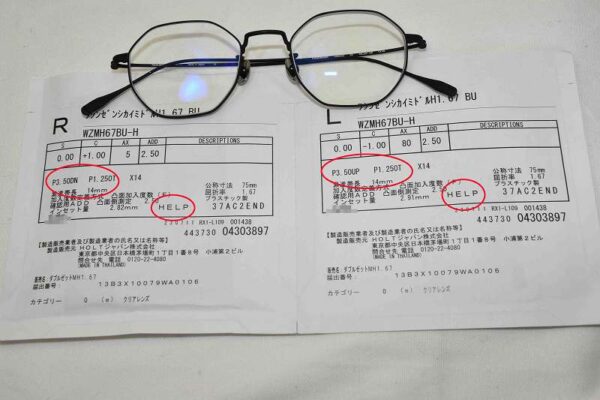

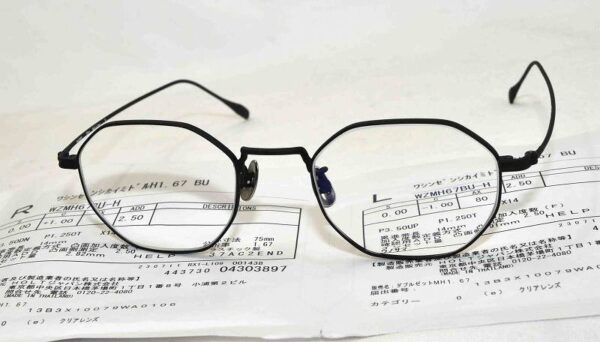

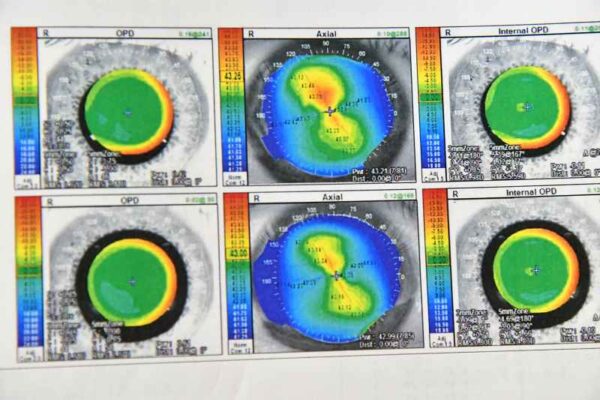

まずは、出来上がったメガネのレンズのデーター

左右合計で7Δの上下プリズムと、2.5Δのベースアウト(内斜位)のプリズムを入れています。

度数は右眼に単性遠視の乱視、左眼は単性近視の乱視 で遠近両用レンズで、

遠方度数は左右共にそう強く無く、裸眼視力もそれほど悪くは無いです。

この両眼視を考慮した度数のメガネを、まったく初めてかけるのは、無理がある度数ですね!

何年何年もかけて、徐々に度数を変えて行った最終形の度数になった気がします。

何年も何年もかけて度数を変えたと書いてますが、初めはあえてゆるい度数にした訳では無く、調整力(余力)等が加齢と共に変化したりして、その時その時に一番適した度数と思われる度数を提案していった結果だと思います。

HOYAのレンズ袋に「HELP」の文字があるのは、この両面複合設計の遠近両用レンズをフレームに応じた最適な設計になるように、フレームの形をデーターでHOYAに送るとそのフレームの形で度数設計したうえで、レンズも削ってくれるのですが・・・・

どうしても若干大きく削ってくるのです。

(フレームより小さく削るとレンズが外れてしまいます)

HOYAから来たそのままフレームに入るのですが、特殊なフイルターを通してレンズを見ると、通常では見えない歪が見えている状態が↓コレ

このままでも、度数は出ていて視力も出るのですが・・・・

敏感な方なら、酔ったり、敏感でなくても眼精疲労の原因になってしまいます・・・・

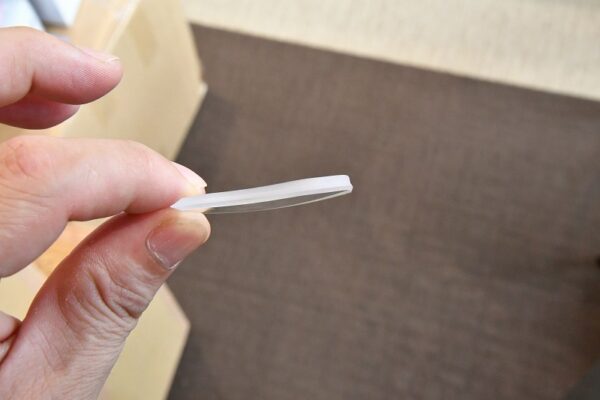

で、レンズを小さく削って行くのですが、既に削ってあるレンズを当店の機械で削る事は不可能で、フリーハンドで削って行きます。

今回はΔが入ったレンズで、厚い所と薄い所が一枚のレンズにあり、しかも多角形のレンズシェープになっています。

機械で型通り削る場合は型の通り削れるのですが、フリーハンドで削る場合は、薄い所はより削れやすく角も無くなりやすいので細心の注意が必要です・・・・

今回の難易度はそう高くないのですが

(前回書いた記事は。元の形(シェープ)を変えたので難しい)

(今回は全体を均等に数ミクロンづつ削るだけ)

チョット削っては、ネジを締めてフレームに入れて歪を確認を繰り返す作業が、時間がかかるのです。

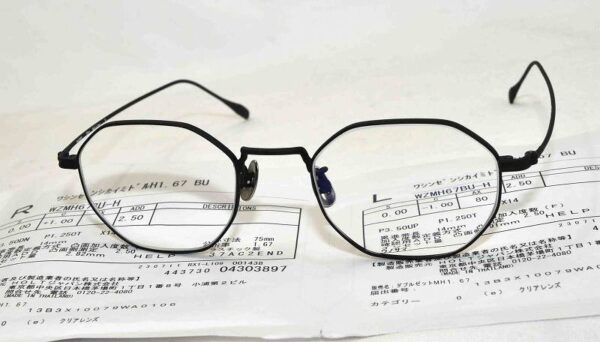

出来上がりがコレ↑

歪も消えて、レンズの角も綺麗に仕上がっています!!

当店では、眼に見えないところまで手を抜かず、快適なメガネを届けられるよう努力してますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします!!!

記事はレンズを削り終えた段階で書いててお店のスタッフが先ほどお渡ししたのですが、かけた瞬間調子が良いとの評価をいただきました!!

(前回のメガネと今回のメガネは全体に度数の変え方が大きかったので多少不安だったためお渡し確認後のアップとなりました)

(両眼視プリズムメガネの記事を色々書いていますがそう簡単では無くユーザー様の理解が必要です)

[コメントする]他覚検査 自覚検査 違和感・・・

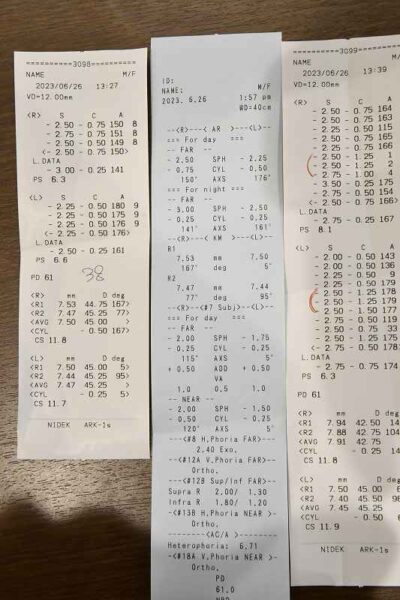

当店のメガネの度数を決めるのは、他覚検査(気球を見るやつ)をして、その数値を参考にして自覚検査を行います。

他覚検査は文字通り、勝手に眼の中の屈折力と網膜までの距離を機械が測定し機械が割り出した適正と思う数値を機械がはじき出します。

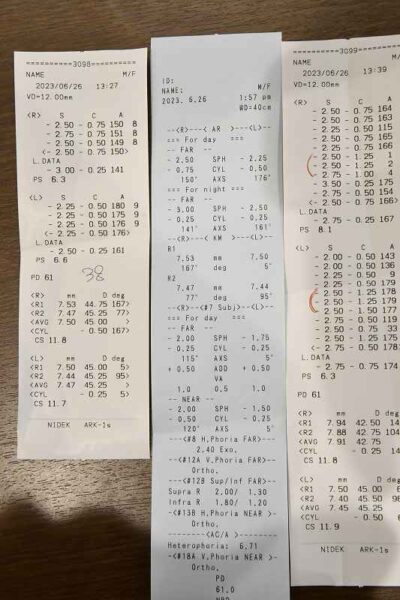

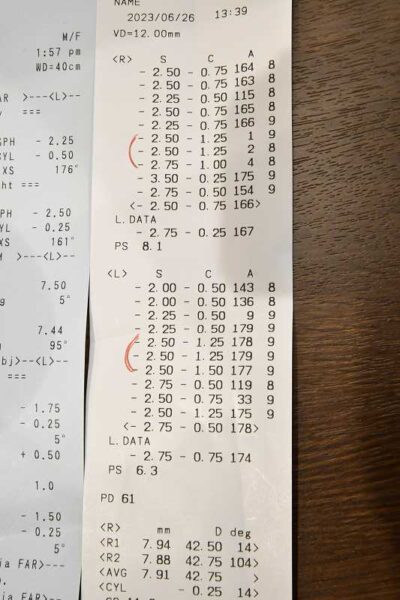

一番左のレシートの紙が他覚検査の紙・・・

真ん中が自覚検査

他覚検査後にクロスシリンダーで乱視の度数や軸度を探っていくのですが・・・・

ん・・・・??

違和感が・・・・

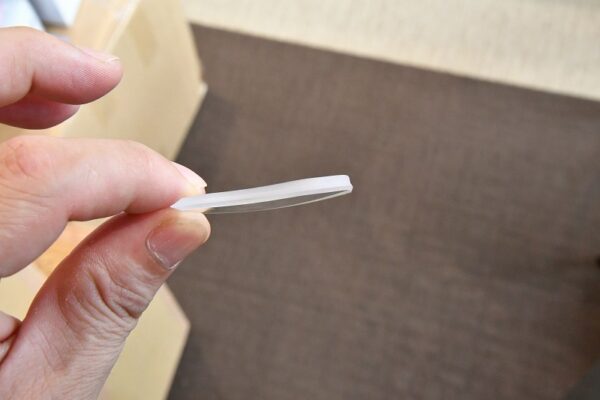

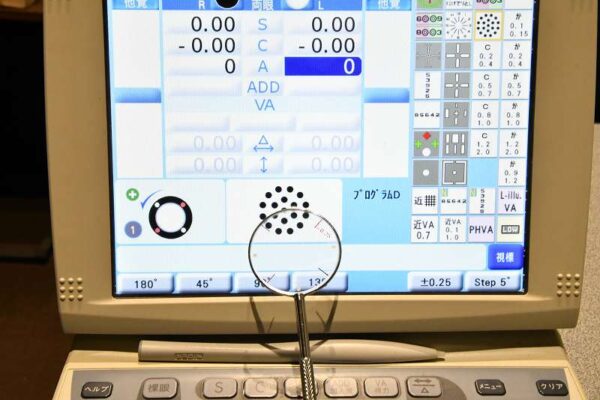

因みにクロスシリンダーとは、

このようなレンズを反転して測定していくのです。

原理は、赤い線の度数が-0.25 黒い線の度数が+0.25 のレンズで、その中間の所に回転軸があって反転するとプラス・マイナスが逆になり、少しずつ回転軸の角度を変える事で乱視の角度を決め、決まった軸にプラスマイナスを当てる事により乱視の度数を決めて行くのです。

(考えた昔の人は天才です!!)

当店のシステム検眼器には、この原理が組み込まれているので、このレンズ自体をクルクル回す事はしなくなりましたが、原理が解って測定していった方が良いのは当然です。

そのクロスシリンダーで乱視度数を測っていくと乱視度数は少なくなって行くのに視力は落ちていく・・・・なんか変な違和感・・・・安定しない乱視・・・・

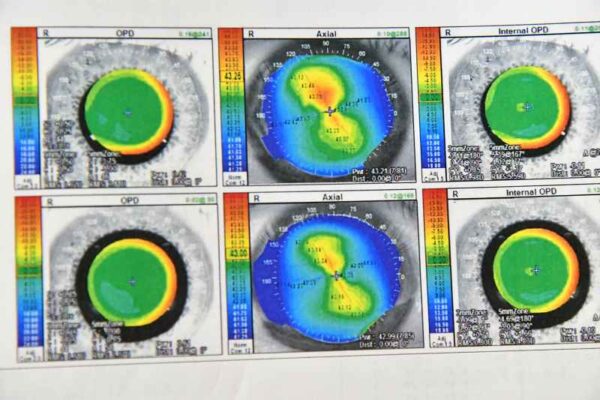

当店の他覚機はケラトメータも装備されているので、角膜乱視を見て見ると、角膜乱視は全部の乱視量に比べて少ないので、クロスシリンダーで乱視の度数が減って行くのは不思議では無いのですが・・・・

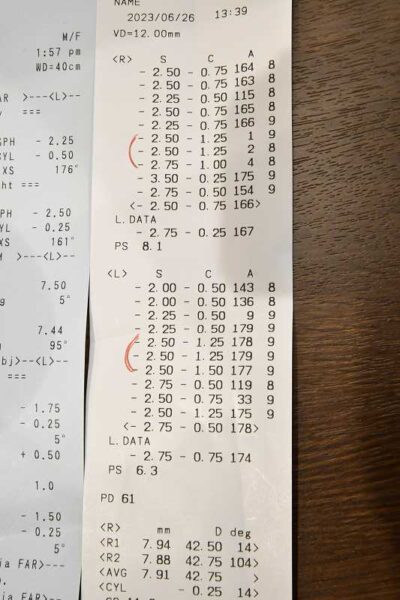

他覚検査⇒自覚検査、最初の他覚検査から約10分後には、もう一度他覚検査をし直しています・・・

それが、コレ

勝手に角膜頂点に焦点を持っていくオート測定機能を外して、角膜頂点の上方、中心下方と測定していくと、左右眼共に角膜の下方地点の乱視が強く出る(赤字の地点の数値)

机上で習う乱視は、メガネのレンズと同じような綺麗な乱視ですが、実際の眼はそういう訳には行きません・・・・

それを他覚機で測定できる機器も実用化されていて、当店でも秋には導入する事が決まっているのです。

こんなやつ・・・・

しかし今はまだ導入してないので、アナログな装置(ウチワ)がある事を思い出し・・・

覗いてみたけど・・・・

よくわからん・・・・

後日検証してみると、のぞき穴にスマホのカメラを装着して画面をモニターにすると!!!

怖!!!

こんなに奇麗に写り込みます!!

このアナログな映り込みで目視で判断出来る角膜の形状ってどのくらいなんだろうか・・・・

こんな専門的過ぎるブログって凄く時間がかかる割に、お店の宣伝には全然ならない事は解っているんです(汗)

でも、ちょっとでも考えて度数を決定している事をお客様に解って頂く事と、当社スタッフに向けての内容だとスタッフに解って欲しいのと、一番は自分のアウトプットの場だと思って一生懸命書いています!!!

応援よろしくお願いします!!

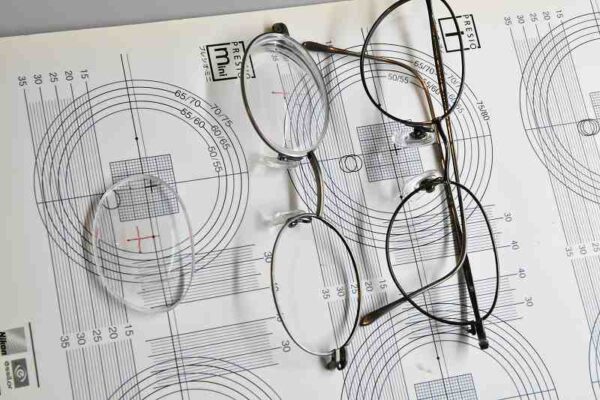

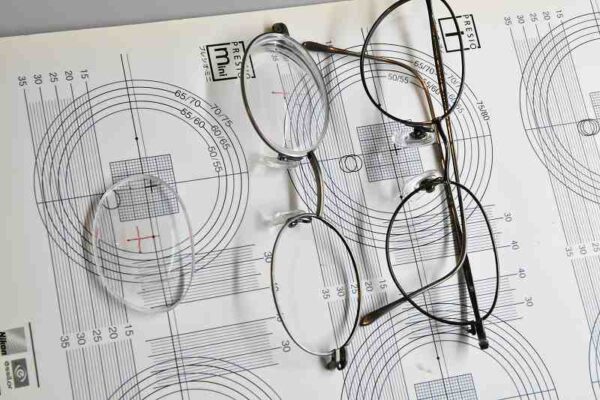

[コメントする]枠替え

眼鏡小売り業界で言う「枠替え」とは、今使用しているメガネのレンズを使って、フレームを新しいフレームに入れ替える事です。

今回は、写真上のフレームから、そのレンズを用いて、下のフレームに入れます。

当然、今使っているフレームよりも小さく無いとレンズは使用できません。

今回は、強度近視の遠近両用・・・

強度のレンズ更に遠近両用となると、眼の幅(PD)レンズの角度(水平)左右の高さのズレは許されません。

右側のレンズは機械でギリギリかかって削れたのですが、左側のレンズは何故か機械の計測が出来ずにSOSが僕にきて、完全(フリーハンド)手摺りモードです・・・・

レンズを全く削ったらいけない部分と思いっきり削らないといけない部分があり、難易度はMAX!!!

(上のメガネと下のメガネの形状が違いすぎますね(笑))

ブログネタにしようと思って、写真を撮った状態はある程度全体の形を整えてる段階です。

(写真下のレンズ)

このような砥石でレンズを削って行くのですが、レンズ加工機の進歩で、レンズの面取りぐらいにしか手摺り機は使用しないため、荒摺りの砥石は付いていません・・・

(当店の最上位のレンズ加工機は面取りまでも加工出来ます)

現在僕自身はレンズ加工はほとんどやっていないのですが、ややこしい手摺り加工だけは回ってきます。

昔取った杵柄で!!!!

問題なく仕上がりました!!!

(フレームは鶴瓶さんも愛用しているユニオンアトランテックUA360)

全く削ってはいけない部分はそうなんですけど、その削ってはいけない地点のギリギリ両サイドはちゃんと削らないと隙間が出来てしまう事を削りながら思い出しました(笑)

この技術の承継は、座学だけでは伝える事は困難で・・・・その技術が必要な場面もそう多くないのです。

機械で削った右レンズは、全く削ってはいけない部分は、元のレンズの鏡面(艶出し加工)が残ったままですが、手摺りの左レンズは、薄皮一枚分(数ミクロン)削れてしまいます。

(この後両方のレンズをしっかり整えます)

国家検定「眼鏡作製技能士」の実技試験にもレンズ手摺り加工の試験があるのですが、難易度は・・・・

よく物づくりの現場で「職人の技術」の話が出てくるのですが、近い将来にはテクノロジーがその上を行ってしまうのでしょうね・・・・・

[コメントする]

技術的お話

技術的お話