技術的お話

技術的お話

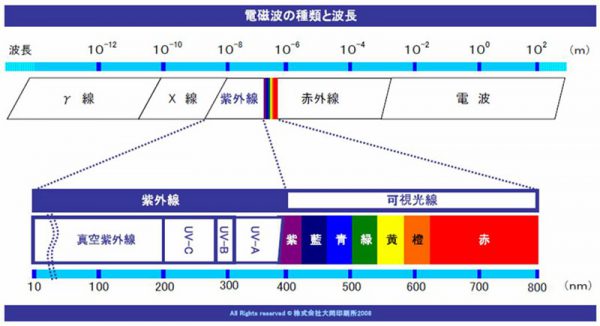

色と波長 (電磁波)

子供の頃、僕が見ている色は「他人が見ている色と違うのではないか?」と思っていた事を思い出しました。

僕が見ている赤は、別の人がみたらもしかして黒で、それを確認しようがないだけなのでは・・・と疑いの目で考えていた頭の良い子でした(笑)

でも、メガネ屋になって色々学んでいくうちに、僕が見ている色と、他人が見ている色はたぶん同じ色なんだな・・・と確信しています。

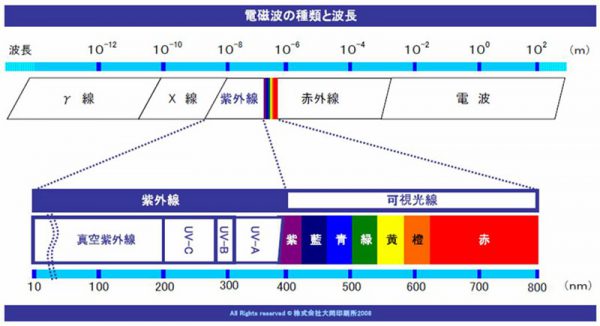

人間が見えている色(可視光線)も放射線や電波と同じ電磁波で、ある波長の中のほんの一部の周波数の中なんです。(書いていても頭の中でイメージで理解できませんが・・・)

https://heart-land.jp/archives/knowledge/32380

2017年7月に書いた記事↑

色にはナノメータという単位があって、色によって屈折率も違うのです。

この順番は絶対に変わらないため、虹の色の順番も変わらないため、赤が他の人が黒に感じる事は無いのです。

眼鏡レンズに色を付ける場合にも、この色の特性もちゃんと考える事が大切です。

顔色に合わせたり、ファッションに合わせるのを重要視するのか、

見え方を重要視するのかを良く考えてレンズカラーを考えていく事が必要です。

過去に購入いただいてるポリスのサングラス!

有名芸能人が愛用していて大人気だったモデルですね!

このお客様色々な色をレンズにアレンジして、ファッションを楽しんでいらしゃいます。

今回は夜間ドライブ等を考えた、イエローカラー度付きカーブレンズ!

黄色は青色系の反対色でもあり、対向車のヘッドライトのハロゲン光や強いLED光等の波長の短い眩しいブルーライトを打ち消す効果もあります。

当店ではこのような遮光レンズの取り扱いもあります。↑

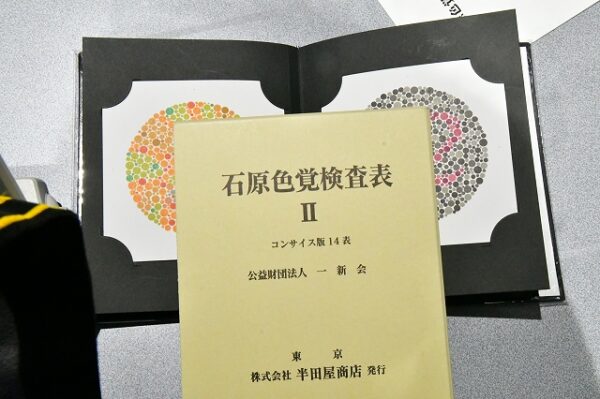

視細胞の感じ方は個人差が多いにあったりします。

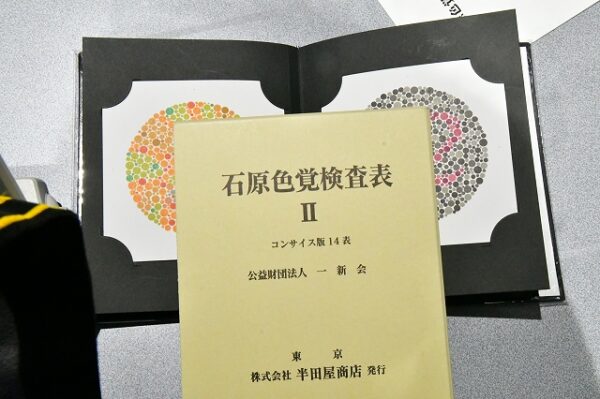

先日、色覚異常の診断を眼科で受けた児童が、特定のカラーを補色する事によって、今まで識別出来なかった色の違いを、識別出来るようになりました。

ちょっと前に、「UV(紫外線)カット機能が付いていないサングラスは、サングラスをかけると瞳孔が開くため、紫外線が眼内に入りやすくなるため危険です」

↑まともな事をいってる感じがしますよね↑

逆に、瞳孔が開くほどの色が入ったサングラスで、紫外線がバンバン通過するサングラスレンズがあったら見てみたい!!

そんなレンズがあったら、凄い発明で、そんなことが出来るのなら色を付けないでコントラストを付ける事や、色を付けないで偏光レンズが出来るかもしれません!!!

世の中にはフェイクニュース的な間違った情報も飛びまくっています。

人間は最初に入った情報が本当だと思ってしまう生物らしいです。

TVやSNSで流れている情報も一度客観的に考える癖を付けましょう(笑)

(僕なんかはその癖のせいで、ヒネくれてると思われたりします(;’∀’))

[コメントする]強度近視

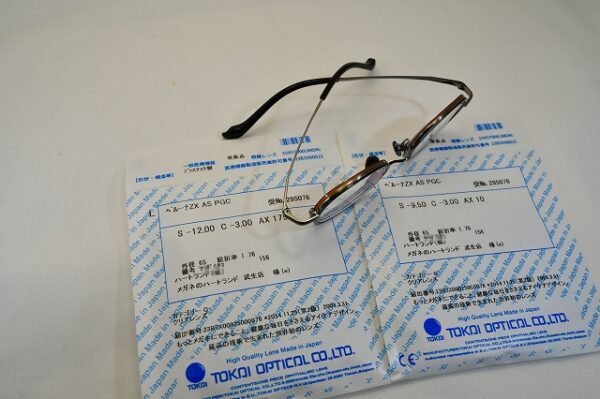

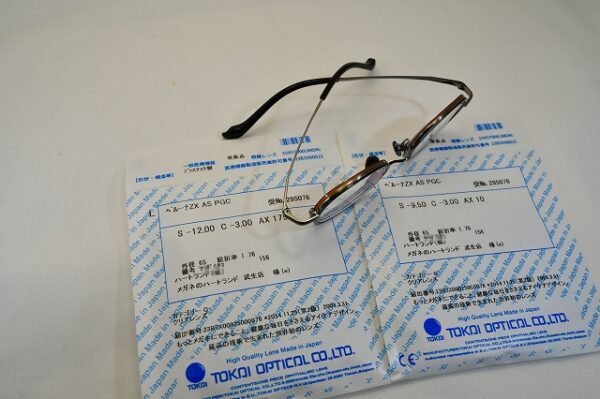

たまたま強度近視の眼鏡4つが同じ時期に仕上がりました。

強い度数をレンズの厚みを薄く仕上るには、レンズの屈折率を上げるより、レンズ径を小さくした方が効果的

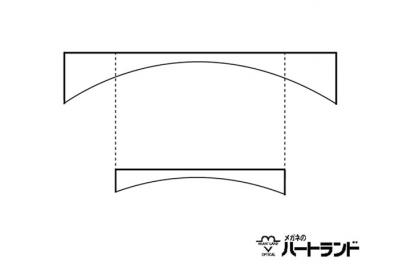

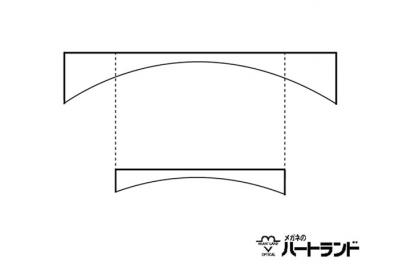

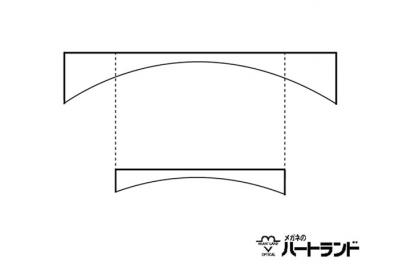

レンズの度数は表カーブと裏カーブの差で決まるのです。

上の図と下の図のレンズカーブは同じ

レンズ径を小さくすれば、ふち厚は薄くなります。

当然レンズの屈折率を上げれば、更に薄くなります。

写真はどれもレンズ径が相当小さいのですが、4つも並べると対象物が無いため、普通の眼鏡にしか見えません(笑)

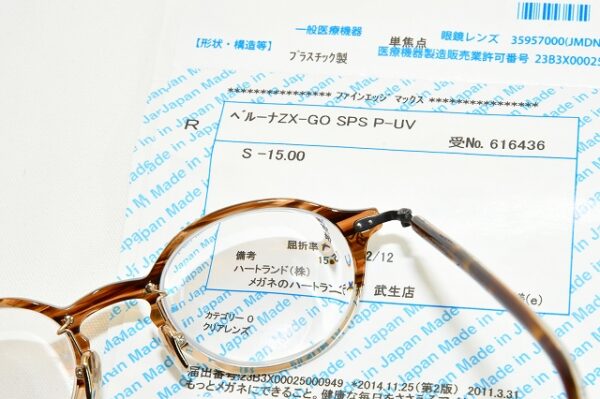

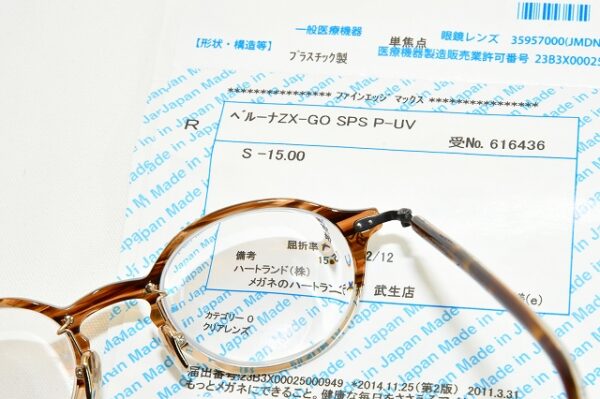

今回の横綱級は、

-15.00 のこのメガネなんですが、大きく面取りした部分にも、反射を抑える多層膜(マルチ)コートを施しているため、厚みが目立たないだけではなく、渦も巻きにくくなります。

面取りは上の図のレンズが尖がった端の部分を斜めに削る加工

(ただ単に削るとカトちゃんメガネみたいに渦渦になっちゃうんです。

多層膜にすると、単層膜が反射してそれが何重にもなると、反射して更に反射してまたまた反射して・・・が繰り返されると、反射が消えちゃうんだって・・・頭だけでは理解できないね・・

大関級は、この眼鏡

等価球面値はこれも2桁の度数

これは屈折率1.807のガラスレンズを使用しております。

他のプラスチィックレンズの屈折率は1.76で世界最高でトウカイレンズしかありません。

もう一つレンズ待ちの横綱級の強度近視に強度プリズムレンズがあるのですが・・・

もうちょっと後にレンズが届きそうです。

・・・・まとめ・・・・

度が強くて、レンズが厚くなったり、目が小さく見えたりして眼鏡が嫌いと思ってる方にも、オシャレでカッコイイ眼鏡に仕上げるメガネとノウハウが当店にはあります!

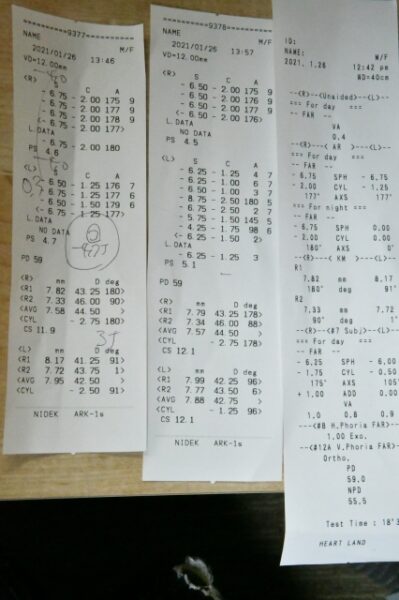

[コメントする]他覚検査 と 自覚検査 どっちが重要

他覚検査とは、

眼鏡の度数を決めるにあたって最初にやる、オートレフラクターという機械に、顎を乗せておでこを当てて覗くと、気球が見えて、ピィーピーとなるあの検査

よく「これだけで解るんですか?」と聞かれますが、これだけではだいたいしか解りません・・・

その後、実際に視力表を見ながらレンズを色々と入れ替えて、最高視力が出るように度数を決めるのが自覚検査

昔はかけ枠(あの丸い何枚もレンズが入る仮枠)をかけて、レンズを入れ替えていたのですが、当店では、電動式のフォロプターで、機械の中でレンズが入れ替わるハイテク機器で時短で検査が出来るようになりました。

アナログな自覚検査であってもハイテクの自覚検査であっても、自覚検査の基本が解っていないと正しい度数に到達できません・・・

僕は大阪の眼鏡の専門学校出身なんですが、授業の一つに3か所の眼科を1か月づつ研修に行けるのです。(30数年前ですが)

最初に派遣された眼科は、特殊業界健康保険の総合病院で、ワンポイントタトゥー等が入った患者さんが多い雰囲気の病院でした。研修に入ってすぐに、一人しかいない度数検査のオバちゃんORTさんと若い女性Drが喧嘩して、翌日からORTさんが来なくなって、座学しかしてない僕が患者さんの度数を測ってました。

(眼科の視力測定は視力が出るか出ないかが重要な事)

(最初はDrが処方箋を書いてましたが、直ぐに信頼を得て処方箋も書きまくっていました)

(医師の最終判断が前提)

二件目に派遣されたのは、旧財閥系の総合病院

都会の中心地にあった事と眼科部長Drが硝子体の権威ぐらいにしか記憶がありません)

三件目が医大系の基幹大学病院

とんでもない数の患者さんを5人ぐらいの視力検査員で度数を測定

患者数が多すぎてか大学病院だからか、当時1台しかない他覚検査機を基本使ってはいけなかった(よっぽどの場合のみ)(大学病院だからよっぽどの目が多いのですが)

一件目で度胸がついて二件目で自信がついて三件目でスピードと正確性が身につきました!!

話を戻して、他覚検査機は、科学の発達で誰が測定してもそう差が無くなりました。

最近は上位機種は自動で目の角膜頂点で自動で追尾するシステムまで搭載されています。

(この機能はいらんから安くしてほしい)

ただ自覚検査は検査員の知識と経験が必要になってきます。

確かに他覚検査機はどんどん正確に測れるようになってきてますが、人間の目は機械で作ったような均一では無いのです。デコボコの角膜もあればとんがった角膜楕円の角膜、水晶体や眼球自体も均一ではありません。

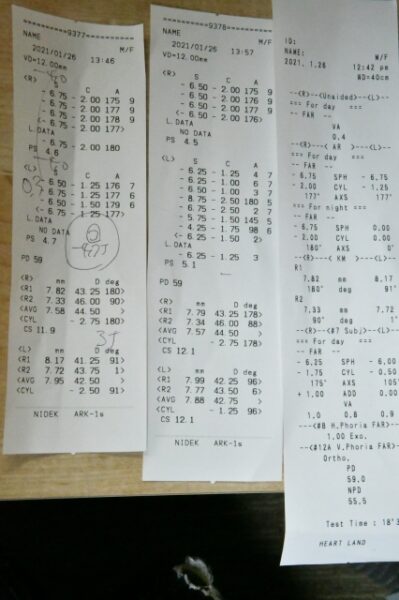

今回の事例です。

まずは他覚検査(向かって左のデーター)

解るのは、近視が強め 乱視も強め

乱視の原因は角膜乱視(当店の他覚検査機はケラトメータも付いてるから解る)

その後自覚検査(一番右のデータ)

#7 右目はスムーズに視力が出るのに、左目は視力がすんなりいかないし、乱視の度数が大幅に他覚値と違う・・・

ここで優秀な検査員(俺)は、円錐角膜・不正角膜等を考える

他覚機のオート追尾機能を外し、角膜のいろんな地点のデータを取る(真ん中のデータ)

やはりかなりのバラツキが・・・・

(正確な機械だから出来る裏技)

俺「最近眼科とか行ってませんか?」

お客「今行ってきたとこ」

「コンタクトでか角膜に傷がついてると言われた・・・」

ま、今回は解りやすい例ですが、ほかにも他覚値と自覚値が違う事はそれなりにあります。

他覚的に測ってデータを数値化するのに、デコボコの数値化は出来ないので平均値的な数値化なので仕方がありません。

ただ均一ではない眼ですが、一番見やすい乱視を含めた度数がどこかにあるのです。

表題の、他覚検査 と 自覚検査 どっちが重要?は、

自覚検査員の腕前が重要でした!!

最近の他覚検査機が優秀過ぎて、自覚検査値が、ほぼ他覚検査値になる(引っ張られる)事例が多いような気がします。

大多数の人が他覚検査値のみで眼鏡を作っても、それなりに見えますが・・・

質の良い見え方や、負担の無い見え方を得るには、奥が深いのです。

[コメントする]強度近視

近視にしろ遠視にしろ度数が強いとレンズのふち厚がブ厚くなります・・・

で、なるべくレンズを薄く仕上げるためには、レンズの屈折率を高くすればレンズは薄くなります・・・

昔は「圧縮レンズ」などと呼ばれていましたが、決してレンズ圧縮している訳ではありません。

屈折率の高い素材でレンズを制作しているのです。

10Dを超える超強度近視の度数です。

使用したレンズは、世界一屈折率の高いプラスチックレンズ(1.76)で作りましたが、薄くするためのBESTはレンズの屈折率を上げる事ではありません!!

使用するメガネのレンズ経を小さくすることです!!

マイナスレンズはレンズの中心が一番薄く、外に向かって反比例状にレンズが厚くなっていきます・・・

レンズの中心だけを使うコンタクトレンズは、レンズが薄く仕上がるのです。

レンズ径が比較出来るメガネを一緒に撮ればよかったのですが・・・・

今回使用した「トウキョウスナップ」のレンズ経が43㎜で、更にセル巻きフレームになっているため、厚さが目立ちません!!

しかも、メガネを掛けた時、顔の沿線がレンズ内に入らないため、顔の一部だけグンと小さく沿線がそろう事が無くならず、強度感が強調されません・・・・

(比較写真が必要だな・・・)

近視の内斜位系レンズは度数以上に縁厚が厚くなるので、同様にレンズ径の小さいメガネを選択した方が、厚みと重さに関しては本当にお勧めです!!

レンズ径が小さくて、オシャレなメガネの代表が!

「VioRou ヴィオルー」

気が付いたら在庫が少なくなっていて、補給注文いたしました!

レンズ径は40㎜からございます!!

レンズ径は小さいのですが、顔にかけたら小さいメガネを掛けてる感が無いようにオシャレにデザインされています!!

(むしろおしゃれ!!)

(決して強度レンズの方だけ用のメガネではありません)

(子供用のレンズ径が小さいメガネを大人が掛けたら超おかしくなります)

(抵抗があると言ってる強度近視で内斜位のI・M様に本当にかけて欲しい!)

[コメントする]鼻盛 メタルパット

ワールドワイドなハナパット↓ を

お鼻の高い外人さん向き鼻パットを、日本人向きパットにカスタマイズしていきます!

今回はフレームを固定するための治具に、クッション材を使ってみました!

しっかりクッション材に食い込み固定されるので、ヤスリでガリガリする際に表側のガードテープは必要ない感じです!!

テンプルのカラーと合わせて、ゴールドカラーのメタルパットをアレンジいたしました!

パットネジもゴールドです!

パットには純正ロゴが刻印されていてオシャレ!!

同型のアジアンモデルは最初からメタルパットが付いているのですが、ネイビーカラーはワールドワイドパットのみ・・・・

アジアンモデルは、アームの長さが短くて・・・・

ガリガリ削った時に使用したクッション材は、ガリガリする時は良いのですが、パットを付ける時には安定が悪くダンボールの治具を使わないとやりにくいです。

こちらはシルバーミラーのレンズに、シルバーのロゴ入りメタルパットにアレンジ!!

フィット感はメタルパットより、シリコンパットの方が良いのですが・・・・

このメガネのカッコ良さは、断然メタルパット・・・

メタルパットの方がフィッテングの難易度は上がりますが、最善のフィッテングをお約束いたします!!!

[コメントする]

技術的お話

技術的お話