技術的お話

技術的お話

大型2種免許(深視力)

職業ドライバー(大型バス)に必須の「大型2種免許」

視力は「両眼で0.8以上、片眼で0.5以上、深視力2.5mの距離で平均誤差2.0cm以上」

となっております。

「両眼で0.8以上、片眼で0.5以上」

健康な眼だと、視力を上げるだけなら、そう難しくはないのです。

「深視力2.5mの距離で平均誤差2.0cm以上」

健康な眼でも、両眼視がしっかり機能してないと、上記の条件をクリアするのが一気に難しくなります。

深視力が必須の運転免許証は、大型第一種・中型第一種・けん引・第二種免許です。

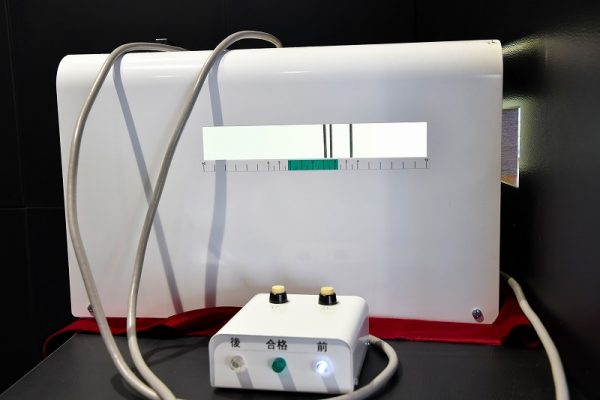

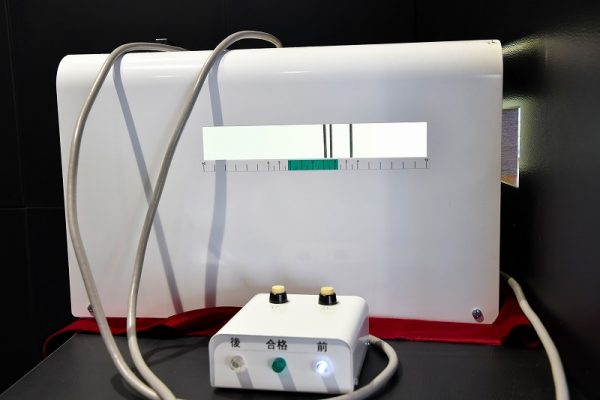

深視力を簡易的に測定できる装置は当店に設置してあります!

正面から見て

3本の棒のうち外側2本の棒が平行に立っていて、前後に可動する真ん中の棒をちょうど真ん中に平行に止めるのですが、前後2㎝以内に止めれなければ合格できません。

前置きが長くなりましたが・・・・

大型バスのドライバーさんが眼鏡を作りに来てくれました。

希望は、眩しさで色が変わるレンズ(調光レンズ)

通常の調光レンズは、紫外線に反応して色が変色するのですが、最近の車の窓ガラスは割れた時破片が飛び散らないように、合わせガラス(ガラスとガラスの間にフイルムが挟んである)になっておりそのフイルムがUVカット機能が付いています。

UVで調光するタイプのレンズでは、車内では変色しないのです・・・・

で、今回作っていただいたメガネのレンズは、可視光線で変色するタイプの調光レンズ!!

UVが出ないLEDライトでも変色しだします!!

(当初グレーに変色するレンズに決めたのですが、常に常用してもらう事になったので、ブラウンカラーにしてと帰宅後すぐにお電話いただきました)

(レンズカラーは、人からの見られ方もですが、色の波長(色)によって見え方にも違いがあります)

前にも書きましたが、深視力(距離感や立体感等)をしっかり出すためには、両眼視機能が必要なんです!!!

距離感や立体感を出すためには、違う位置にある二つの眼で捉えた画像を脳内で一つの画像にする機能(両眼視機能)が必要です!!

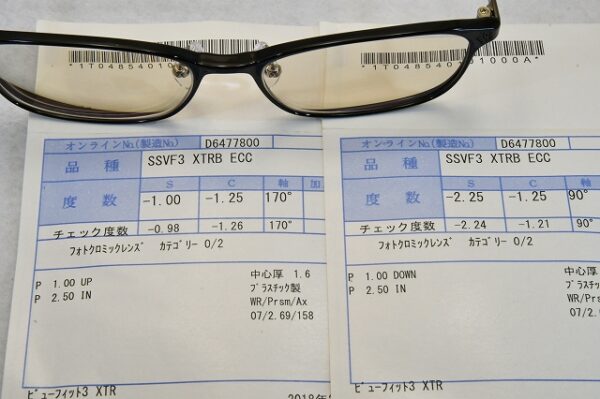

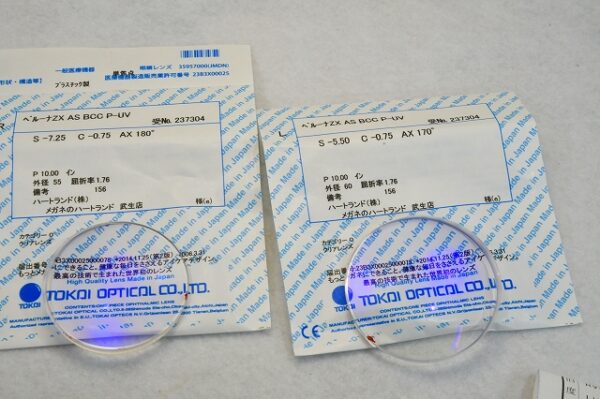

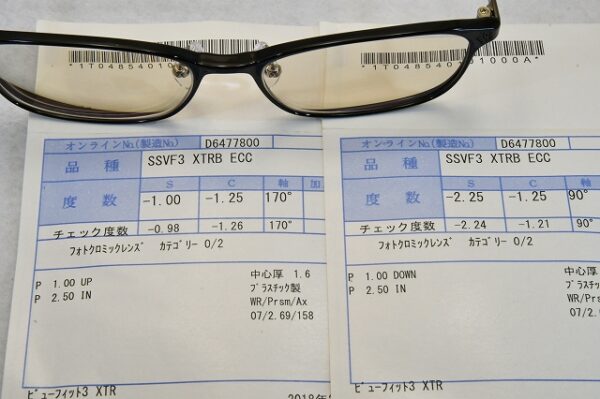

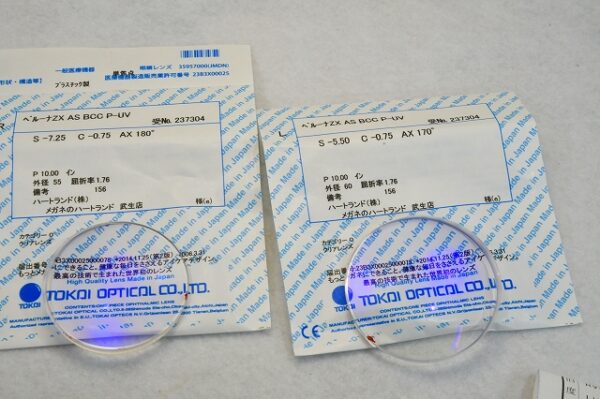

度数は、左右差があるもののそう強くは無いのですが・・・・

下方に印刷されている

右目 P 1.00UP 左目 P1.00DOWN

P 2.50IN P2.50IN

斜位によるプリズムレンズを処方してあります。

https://heart-land.jp/archives/38989

↑ここで書いた、外斜位+上下斜位

人間の場合、右目で見た像と左目で見た像が違いすぎると、脳内で像を一つにする事が出来ずに、二つに見えるか、片方の像を脳内で消す(抑制)がかかり、上質な見え方が出来ません。

そこで、左右の像を脳内で一つに捉えやすくする方法がプリズムレンズによる補正なんです。

片眼づつの度数が正確でも、両眼によるバランスが悪ければ上質の見え方は得られません・・・

過去に当店で一つの目安シェアードの基準で約200人のデータを統計したところ、約20%の方がこの基準より外れていました。

(シェアードの基準の統計を得る為には、遠方と近方の眼位測定と余力測定が必要で、目に負担が相当かかるため、眼位測定は全員に余力測定は必要と思われる方のみ測定してます)

眼位に問題がある方は眼鏡を常用したがらない傾向があって

(ボ~~と見て焦点が合わない方が楽)

(度数にもよります)

(眼位異常は病気ではありません)

この方もメガネを常用してませんでした。

で、このメガネが出来上がるまでの一週間、お持ちのメガネを常用しておいてもらいました。

(個人的見解ですが、良質の視力を得る為には視細胞に細かいピクセルでピントの合った画像の刺激が必要)(視細胞も怠けると劣化する気がする)

お渡しの時に、深視力計で確認していただくと、圧倒的に距離感がつかめやすいとの事でした!!

追記、

FBページでありがたい指摘をいただいて、大型バス以外にも

運転免許証で深視力検査があるのは「大型第一種・中型第一種・けん引・第二種免許」

になっております。

2007年までに普通免許を所得している方は、中型(8t)の限定条件がありますが、深視力検査はありません。限定を解除すれば深視力検査は必須になります。

[コメントする]外斜位

人間の眼は左右に二つあります。

(一つでも三つでもありません)

これは進化の過程で、そうなったのですが・・・・

(たぶん)

二つある事で、立体的なとらえ方や距離感がつかめる事や、万が一片眼を失ってもいいようにとの事だと思います。(たぶん)

立体的に見るためには、違う角度から見た二つの像を脳内で一つの像に融像する事で立体的に見ています。(確実)

人工で作った天然物だけに

(人の行為で作ったものですが)

(機械で正確に作ったものじゃない)

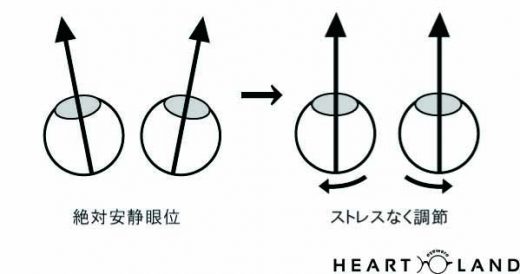

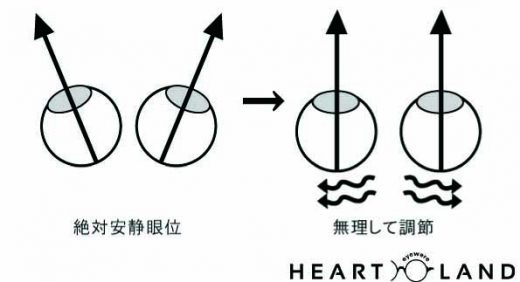

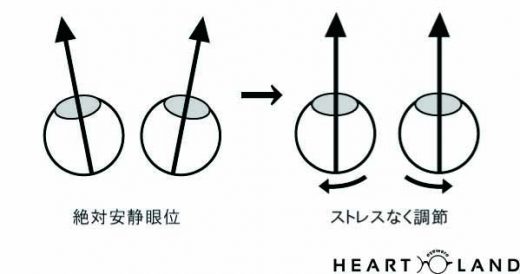

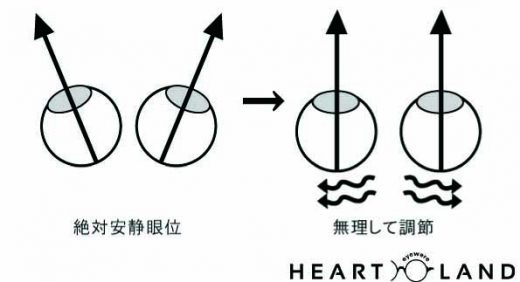

眼位(目の向き)は絶対的な人はいなくて、自身で調整しているのです。

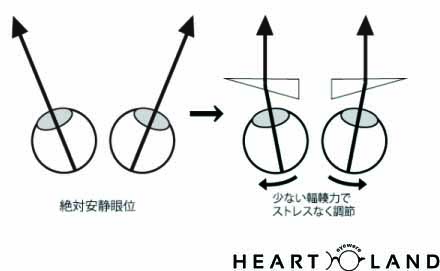

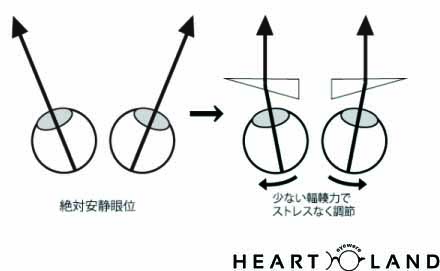

日本人に圧倒的に多い外斜位↑

寝ている時とか意識の無い時に若干外側を向いてて、物を見る時に左右眼が同じ方向を見る。

眼の6本の眼筋が自動的に反応する神経(自律神経)で調整されています。

(シェアードの基準)正常な両眼視を維持するためには輻輳力・開散力が斜位量の2倍と等しいか、またはそれ以上なければならない。

とある通り、眼位が多少ズレていても、寄せる力(輻輳力)が十分にあれば何も問題はありません。

しかし、ズレが大きい場合等は正常な両眼視を維持するためには、ストレスになる場合も多いのです。

そういう場合には、プリズムレンズ等でサポートする事も可能なんです。

上記の例は外斜位(眼位が外向き)

人間の輻輳力(目を寄せる力)はけっこうたくさんあるのですが、

解散力(目を広げる力)や上下に揃える力は、少ないのです。

今回ご紹介する例は、16才の男の子

まだまだ成長期の子にプリズムレンズを入れる事は積極的にしないのですが・・・

自覚検査で遠方視のマイナス調節

https://heart-land.jp/archives/38839

↑以前のブログで説明してます。

普通遠方を見よう見ようとすれば、水晶体はマイナス方向に振れるのですが、外斜位が強いと輻輳と連動して水晶体はプラスに振れてしまう場合があります。

(両眼融像視(両眼開放片眼測定)の場合等は特に)

見よう見ようと思うほど調節が作用して遠方が見えにくくなってしまうのです。

特にこの子の場合、本人が近方視に不安を感じておりました。

眼鏡士のマニュアル通り、まずは眼科受診をお勧めいたしましたが、

(斜視・弱視学会を参考にしていただいて)

とりあえず不便なので、眼鏡を作ることに!

片眼10Δベースイン両眼20Δの特注レンズです。

幸いお顔も小さいので、レンズ経を極力小さくしてレンズの厚みを抑えた仕上がりになりました!!

20Δを入れる事で立体視も良好になり、近方視も改善いたしました。

(20Δでもカバーテストではブインブイン振れますが・・・)

(輻輳近点は結構近い)

(カメレオンを測った事は無いですが、それ並みの眼筋力)

(もしかしたらイーグルアイ(視野が広い)をお持ちの方もこのような眼?)

(草食動物は視野を肉食動物は距離感を出すため眼の位置が違う)

(現代の人間は近方視が最重要になってきた・・・)

お渡し時点でも、スートかけてフツーにかけて帰って行きました・・・

恐るべし10代!!!

[コメントする]調節機能

人間の眼には、調節という素晴らしい機能があります。

近くを見たり遠くを見る時にピントを合わせる機能です。

(毛様体筋が水晶体を膨らませたり戻したりする機能です)

人工物のカメラ等にもあって、最近はオートフォーカスな機能で自動で焦点を合わせるのですが、人間のソレにはまだまだ追い付けてない気がします。

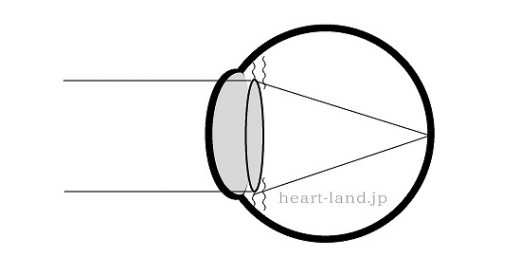

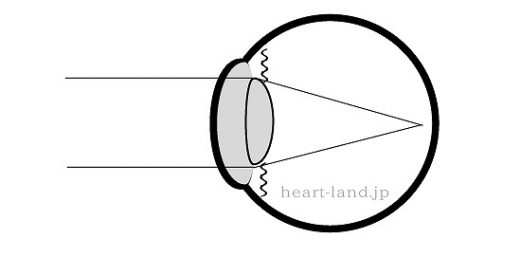

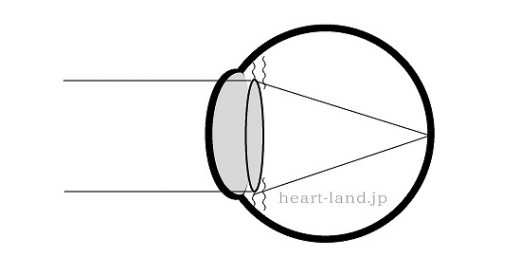

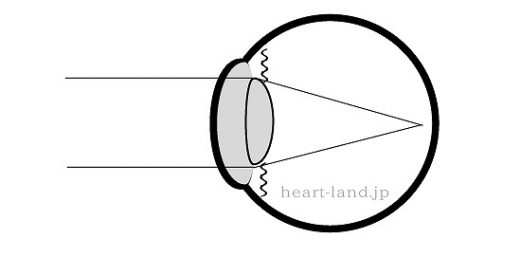

遠方を見ている時の水晶体の状態↑

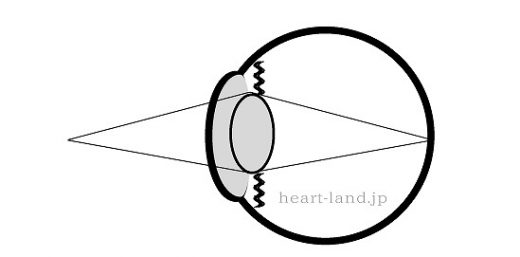

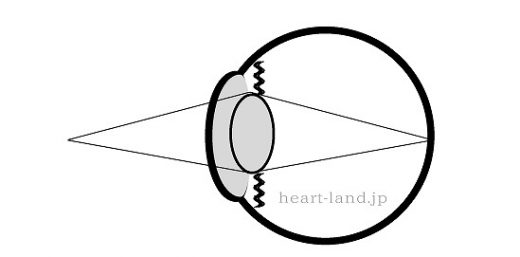

近方を見ている時の水晶体の状態↑

最近の生活環境は、スマホを見る時間が圧倒的に増えてパソコンより近い30~40センチを集中的に見る事が多くなりました。

その結果、ピントフリーズ現象やスマホ老眼と言われる現象が多発しております。

(水晶体が膨らんだ状態でフリーズしてしまう現象)

当然その状態だと遠方が見えにくいし、その状態で度数を調整してしまうと近視の過矯正(強すぎる)の眼鏡になってしまいかねません・・・・

最初にオートレフという機械で他覚的(自動)に測るのですが、調節が介入しているデータと介入していないデータは当然数値が違ってきます・・・・

(なるべく調節が入らないようなシステムになってはいますが・・)

当店での検査は、時間は若干かかりますが、雲霧(ボカした)状態から測定する事になってます。(当店では全員がそうしてます)(眼鏡士の試験はレッドグリーンから)

(嫁が眼鏡士の試験での検眼実技はオートレフ値がある事を知らなかったから0度(+か-の確認)から始めた。過去ブログ参照)

話は若干変わりますが、僕が眼鏡学校時代(三十数年前)に研修で1か月間行った大阪医大病院

診察前の予備検査で、どの度数で視力がいくつ出るかを段階的にカルテに記するのが僕の役目で、よっぽどじゃないとオートレフを使う事が許されていなかったのです。

研修生を含めた数人で数百人の患者さんの矯正視力測定をするのですが、大学病院に来る患者さんの眼はそう普通の眼の人は少なかったような記憶があります。

視力表とテストレンズとクロスシリンダーだけでガンガン測っていくのですが、この経験が凄く良かって自信につながっております。

調節を抜く一番簡単な方法が、遠くをギュ~としっかり見る事(遠方視訓練)

遠くをボォ~~と見てるんじゃ意味が無く、ギュ~としっかり見る!!

視力測定の際にも特に若者には、「しっかりギュ~~と見て」とマイナス調節を促すのですが・・・

あっさり「見えません」とか「解りません」と答えるのが早い・・・・

何回も繰り返して「もっと見て」って促すので、うっとうしく感じる若者もいるとは思いますが、今日日の若者は諦めが早いのです・・・・

マイナス調節とは、

無調節状態に若干網膜の前に焦点を合わせて↑

↑ギユ~とマイナス調節をした状態で、最高視力を出せるように!!

僕が学習した教科書には、マイナス調節なんて事は書いて無く、

「人間の眼は若干の調節をした状態が安定しする」みたいな事が書かれていた気がします。

(同じような事と思ってよいんじゃないかな)

(超大昔の教科書には地球は回ってなく宇宙が回ってるって書いて有ったりする)

当店には、調節を測定できる装置があります!!

この装置は、ある程度マイナス調節を測定出来るのです・・・・

いつものごとく支離滅裂で解りにくい内容となってますが・・・・

当店では、いろんな事を考慮して、更に考えて、眼鏡の最適度数をお客様と一緒に決めています!!

[コメントする]偏光レンズ とは

当店でも、一押しの偏光レンズ(Polarized lens)

良い点と悪い点を書いてみます!!

偏光レンズの事は、高校の物理で習うのでしょうか・・・

偏光フイルターは、ハーバード・ランド博士が、今から90年前に発明してます。

ハーバード・ランド・・・・うちの社名に似てますが、たぶん関係はありません・・・

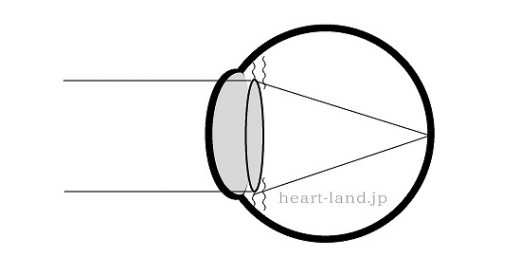

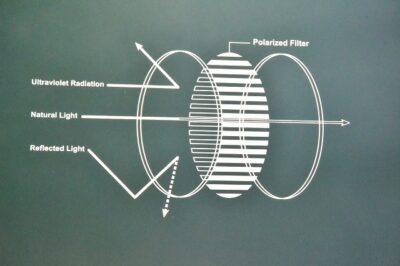

タレックスの看板の画像です!!

スリッド状のフィルターを通すと、いろんな方向に反射していた光が、一定方向に偏光されるのです!!

一定方向の光に整えられるおかげで、水面や道路面のギラギラが無くなり、安定した見え方が確保されます!!

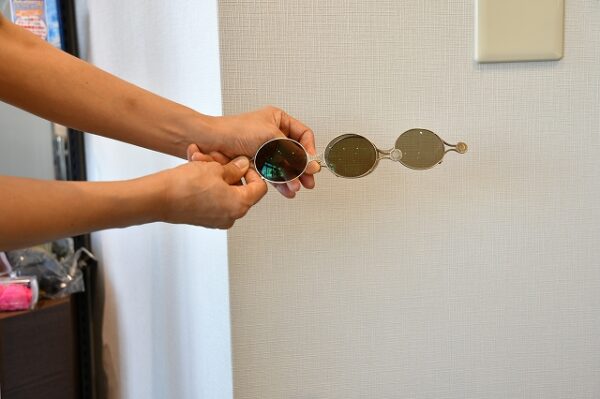

随分前に、雪上で試した画像です。

(水面のギラギラはネット上でいっぱい出てますので)

魚釣りをするにはマストのサングラスレンズです!

染色した薄いフイルムをびゆ~~って横に伸ばしただけですけど・・・・・

現在の薄型液晶画面もこの偏光技術が無ければ成立しない大発明!!

ここで問題です!

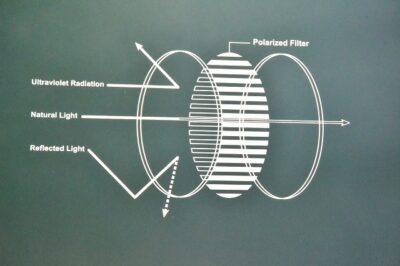

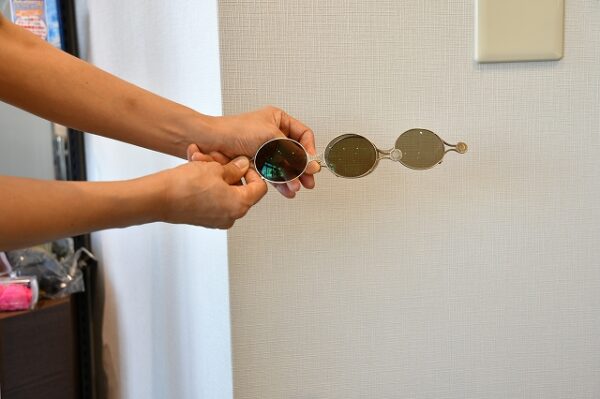

このスリッド状の偏光レンズを平行に重ねた時と直角に重ねた時の、レンズの濃度はどうなるか??

偏光軸に平行にレンズを重ねると、ほとんど濃さが変わりません!

(向かって真ん中が重なった部分です)

(偏光性は維持)

偏光軸を垂直にすると、真っ暗になります!!

偏光軸を垂直にすると、真っ暗になります!!

(偏光性は無くなる)

偏光軸を何度に重ねると、濃さは何パーセント?

という計算式も過去に学びましたが、計算式は全然覚えておりません・・・・

斜めに重ねると円偏光になります・・・・

メリットは、濃度がそう濃くなくても眩しさを取る

乱反射を整えるので、水面や路面のぎらつきが無くなる。

ってメリットは沢山あります!!!

近見視力表

かなり過去に書いた僕が手作りした近見偏光視力表!

これも偏光レンズの特性を利用して、両眼を同時に使いながら片眼づつを別々に測れる視力検査表です!!

3D立体視を強制的に見せるのも、偏光膜を利用します!

デメリットは・・・・

ブラインド状のスレッドがあるので、レンズ加工が悪く歪が出ていると、ブラインドから光が漏れる感じになり、逆にチラチラになります。

特殊フイルターで見えない歪を確認します

向かって左側がレンズに歪があるので、丁寧にレンズ加工をして歪を取る必要があります。

無色でもレンズに歪が有ると、空間が揺れて酔う感覚になります。

(個人差がかなりあります)

(無色でも揺れるので偏光レンズだと最悪です)

偏光レンズメーカーによっては、歪が無くても揺れます・・・

(偏光軸のせい?)

(偏光酔いの原因?)

(偏光軸に平行の場合は揺れずに、縦の動きに揺れを感じるメーカーもあります)

レンズとレンズの間に偏光膜をサンドイッチにするので、若干な光線ズレ(プリズム)が発生する場合があります。

(光線ズレがあると揺れ揺れです)

完成品を出荷検品の良品の基準が、レンズメーカー毎に違いがそうとう有る気がします。

正面の見え方は良いのに横の見え方が悪くなる

(車のフロントガラスは良いけどサイドガラスは良くない)

(ゴルフのパターで構えた横の視線)

乱反射が無くなるので、距離感が取りにくく、平面的に見える

偏光レンズは、超デリケートです!

メリット・デメリットを良く考えて、信頼できる眼鏡店で!!!

[コメントする]オンライン講習会

この度のコロナ禍の副産物として浸透した、インターネットを活用した取り組み

その中でZOOM等を使用したオンライン講習会

この度ニコンさんのZOOM講習会を受講しました!

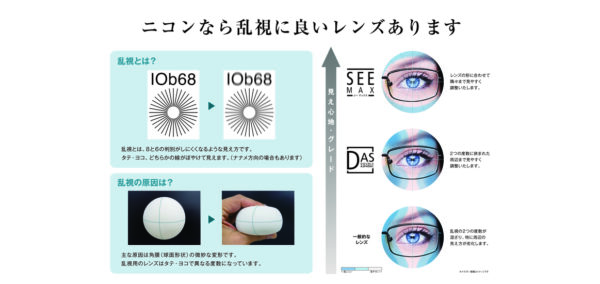

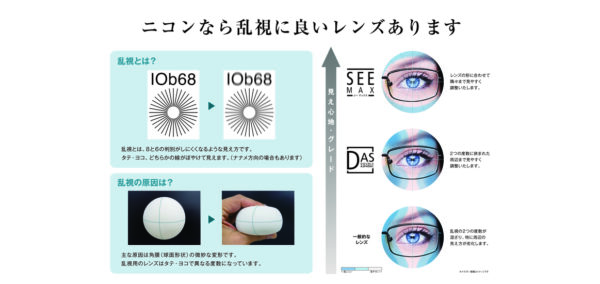

テーマは「乱視」

オンライン講習会のメリットは、会場まで足を運ばなくても良い事と、スタッフみんなで受けれること

ZOOM会議の場合、僕らの顔が映り当然背景も

(背景を違う画像にも出来る機能もありますがガチャガチャしてると透けるのです・・・)

当店のバックヤードは・・・・バックヤードなので何もない壁はありません・・・

直前に目隠しの布を張って準備してたら、ニコンさん以外のカメラは映らない

と解ったとたん、お菓子を食べだすし・・・・(笑)

講習の内容は、乱視の構造とその対策で、良い設計のレンズだと周辺視野の見え方が良くなる事

(当然価格は高くなります)

解りやすい内容で、凄く理解出来、納得も出来ましたが・・・・・

(素直にそのままお客様に進めて単価アップを狙えば凄く楽)

うがった見方をする僕の見解は・・・・

(うがった見方の本当の意味は、「疑って掛かるような見方をする」じゃなく、

「物事の本質を捉えた見方をする」なのよ(笑))

人間の「眼」と「脳」と「心」はそんな方程式で計算できるほど単純ではありません!!

眼で見たものを左右眼で、さらに脳で、補正されます。

(個人差が凄くあります)

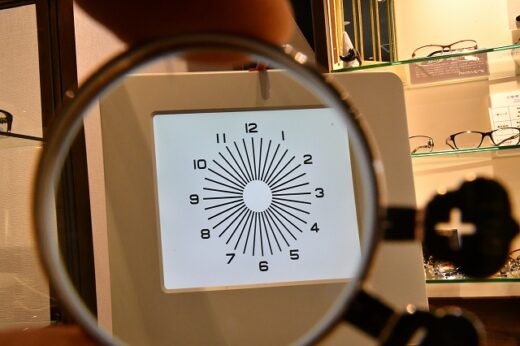

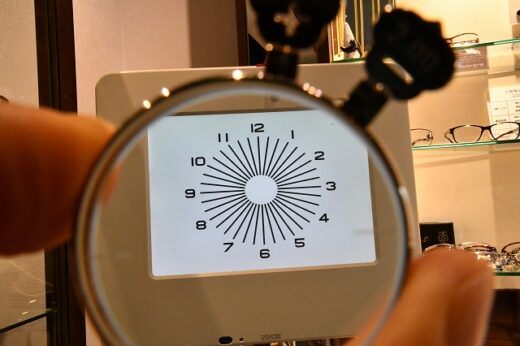

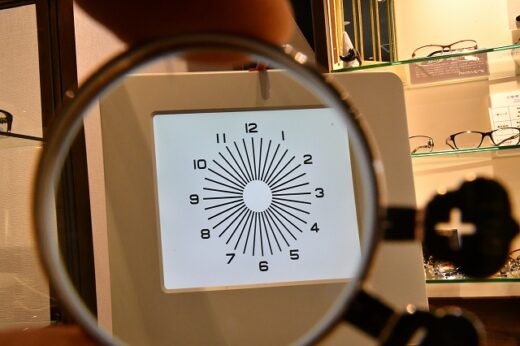

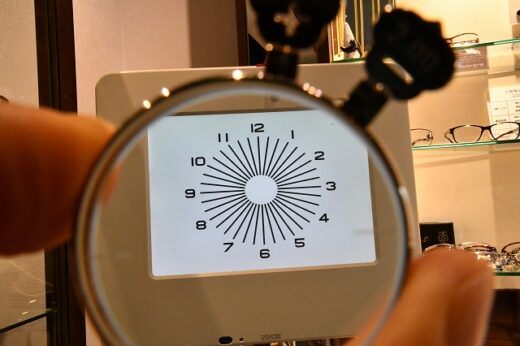

で、実験してみました!!

等価球面度数0の乱視レンズ(S+1.0C-2.0)のレンズを使いました。

肉眼で見たままの写真が撮れません(汗)

NIKON・D500のイメージセンサーが、マニュアルフォーカスでもしっかり補正を掛けちゃいます(笑)

(人間の眼だと縦方向にピントを合わせると横方向がボケて、横方向にピントを合わせると縦がボヤける)

(乱視軸の方向で、横長・縦長に補正されるが、単眼の一眼レフじゃ無く、両眼の人間の眼では新円に補正されると思う)

(本来放射線指標は雲霧を掛けるものですが、一眼レフには通用しません)

(一応点群指標でも試しましたが結果は当然同じです)

(同業者向けだけではありません)

何が書きたかったか分からなくなってきましたが(汗)

高い価格のレンズは、安い価格のレンズより良いのは間違いが無いのですが・・・・

むやみやたらと高いレンズを進めるのは違うのです!!!

問われるのは、眼鏡店の検査力と調整力!!!!

(良識の提案力も)

[コメントする]

技術的お話

技術的お話

偏光軸を垂直にすると、真っ暗になります!!

偏光軸を垂直にすると、真っ暗になります!!