武生店

武生店

会費が2年間半額!?

+コロナ禍で、会議や講習会がWEBになって支出が大幅に減少したことで、年会費が2年間半額になったと「日本眼鏡技術者協会」から案内が来ました。

いわゆる「認定眼鏡士」の年会費ですね。

2年間半額という事は、実質1年間無料

当社は3名の眼鏡士がいますので、たいへん助かります!!

当社が会費として払っている経費は他にもたくさんあるのですが・・・・

(他の会費等も安くはならないのかな)

このWEBを使って出来る事って会議や講習会みたいに、どんどん増えてどんどん変わっていくのでしょうね。

有名な言葉に「生き残っているのは、強いものでは無く、変化できるものである」と進化論みたいな言葉がありますが・・・

今の時代の変化について行っていくって本当に大変だなって思います。

当社としてもこの1年間ほんとに守りに入っていて、経費的な支出を極力抑えていたのですが、

抑えてばかりじゃお金が日本全体に回りません・・・

とりあえず払うはずだった3人分の年会費21,000円を日本経済がちょっとでも回るように何かに投資する事にします!!!

(大きい話に見えるように小っちゃい事を書いてます(汗)

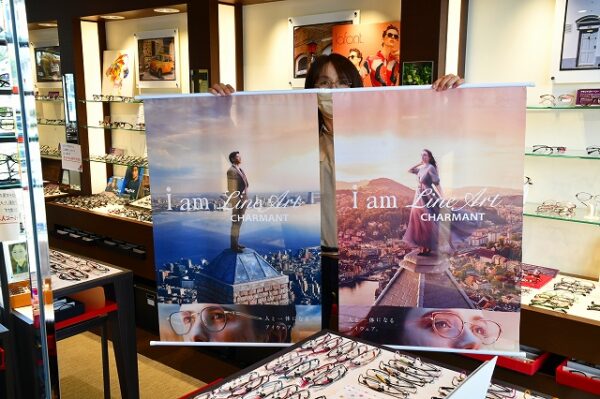

[コメントする]Iamラインアート(テレビCM)

テレビのCMで、某メガネブランドのCMが流れています!!

当店のそのメガネのコーナーでも、小さく流れているのです!!

CMの最後に「ラインアート」で検索 と出るのですが・・・

検索するとグーグルはトップに出るのですが、ヤフーはトップに出ない・・・

当店(メガネのハートランド)はグーグルーもヤフーもトップに出る!!!

よくよく見てみるとヤフーは広告がトップに出るのですね・・・

当店名(メガネのハートランド)にはヤフーの広告が付いてないだけだわ(笑)

そのラインアートホームページには、当店もしっかり乗せていただいてます!!

(最初電話番号が間違ってましたが)

(しっかりコンセプトを理解して販売しているお店しか載ってないとか)

福井県もTVCMは流れているのですが、綺麗な映像過ぎて見流してしまう感じです。

広告代理店が提案しそうな綺麗なCMですね・・・

ハズキルーペみたいにインパクトがある方が、効果はあるのでしょうがブランドイメージには合わないのかもしれません・・・・

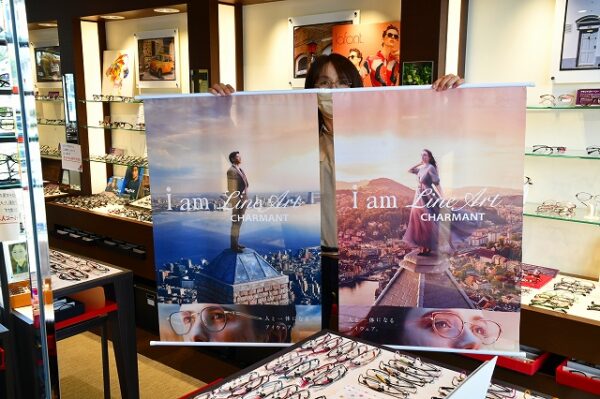

タペストリーも送っていただいたのですが・・・・

当店の壁にはさげるスペースが無いので、店長がこのように常に持ってる事にします・・

手が疲れるといけないので、サンドイッチマンみたいに体の前後にして首に下げる方が良いかもしれません!!!!

良いアイディアだと思うのですが、却下されるかもしれませんね・・・・

(トイウカゼッタイヤッテクレマセン)

思うのですが、メガネ着用イメージ写真には、綺麗な外人さんを日本ブランドが採用しているケースがあるのですが・・・

日本人が同じメガネをかけても、外人さんみたいには当然なりません・・・・

(あくまで綺麗なイメージなんでしょうか)

[コメントする]黒船、来福井!!!

国内の眼鏡産業は斜陽化していると言われ続けています。

30年前は、目指せ市場規模1兆円と謳われていたのですが、現在国内市場規模は4千億円を下回った状況です。

それでも世界に目を向けてみると、1社で2兆円規模の売り上げを誇っているイタリアの眼鏡企業があります。

その巨大眼鏡企業が2018年に鯖江の「福井メガネ工業」を買収して子会社化しました。

当時の地元新聞には連日報道されていましたね。

その企業の新工場が鯖江に出来上がり、内覧会的な工場見学に招待されたので行ってきました!

ほぼ全面写真撮影禁止です。

(ここは8号線からでも見える場所です)

コロナ禍なので5日間に渡って少人数にして見学するとの事です。

全く写真はありませんが、天井が高く超オシャレな施設で、本国イタリアから色々取り寄せて作ったらしいのですが、テイストは「和」のイメージをイタリア人がデザインしたのでしょう。

当社の前々身は鯖江で眼鏡工場してましたし、商圏に鯖江も含まれるし多くのプライベート・仕事含めての眼鏡関係の知人が多いので、小売店との立場と鯖江の行く先の事両方の眼で見学してきました。

僕は色々な眼鏡工場を見学しているので、想像は出来ているのですが、初めて眼鏡工場を見た当社スタッフは「眼鏡作るのにはいろんな工程があって凄い手間がかかっている」という工場側の狙った通りの感想でした(笑)

見学コースの中で、試作品を作る部門の一つの機械について職人さんの技術について、詳しく熱く語ってくれたのですが・・・・

斜めから物ごとを見る屁理屈な僕の性格上、質問は無いか聞かれたので・・・

「そこまでアナログにこだわるメリットは何ですか?」

と意地悪な質問を投げかけてみました・・・・

返事は、その方の素直な気持ちで答えてくれて凄くよかったです。

ただ、建物は令和なんですが、機械や製造工程は昭和のままなんですね・・・・

きつい言い方をすれば、伝統工芸品を作っているのを見ている感覚にすらなってしまいます。

そこから技術革新が生まれる雰囲気ではないのです。

(本当の事は、そこの工場で働かなければ解りませんが)

(鯖江が最初にイノベーションを起こしたのがチタン加工技術)

(今後のイノベーションは機械メーカーが作るものかもしれません)

まだまだ工場は、福井メガネ工業が主体で運営している感じなのですが、世界(中国とイタリア)に眼鏡の大工場を持つルクソさんが本気を出してきたら・・・

鯖江の眼鏡工場は、様々の工程を別の専門工場で作る分業制で発達してきました。

それは、強みでもあるのですが、凄い弱みでもあるんです。

特にこのコロナ禍で目詰まりを起こしてるような気がします。

眼鏡フレームを1兆円も販売出来る企業が、キーデバイスの内製化を目指さない訳がありません。(下町ロケット風に)

案内してくれてる方の言葉の端端にもいっぱい言ってました。

現在、鯖江の眼鏡は同じものをたくさん作った方が、治具や金型等を考えても、コストや手間がかからずに良いのですが・・・・たくさん過ぎても他が回らなくなってしまうのです。

さあこの黒船まだまだ完全内製化は先になると思いますが、下請けしている鯖江の協力工場も色々考える事が必要になってくると思います・・・・

当店も零細ながら他人事では無く、この黒船、日本国内での小売り部門は超少ないのですが、世界規模で考えると有名ブランド(海外)や世界一のレンズ工場(海外)や大手小売店(海外)もM&Aして巨大化した企業であることは確かなんです。

最後に手土産までいただきました!!

オークリーの大きな袋に入っていたのは!!

イタリアンなオシャレなちょい飲みセット!!

カンパリオレンジサワーにトリフのチーズを煎餅みたいなバンに乗せていただく感じでしょうか!

(せんべいみたいなパンをググッテみたらイタリア サルデーニャ島の伝統的なパンでした)

(オークリー・レイバン・コーチ・ティファニー・オリバーピープルとアメリカブランドも数多く展開している会社なので何故イタリア?と一瞬思ってしまった)

お昼は、鯖江の老舗料亭のお弁当(たまたま良く知ってる料亭さんのでした)

お刺身の上に保冷剤を乗せたままの写真を撮ってしまった・・・・

旬のホタルイカが特に美味しかったです!!

いたせりつくせりで・・・こちらからもちゃんと手土産持って行ってまだ良かった(;’∀’)

唯一許された撮影スポット

2階踊り場から、外を・・・

和な庭!

あの山にあるハリウット的な眼鏡オブジェは、社員食堂からしか見えないそうです・・・・

(あれが見えた方が鯖江感が出るのですが・・・)

社員さん達は「将来ここにホタルでも住むようになったらいいね」と言ってる事に対して、

口の悪い僕は「この環境では、やぶ蚊は来てもホタルは来ないよね・・・・」と返してしまった・・・

本当に反省してます。

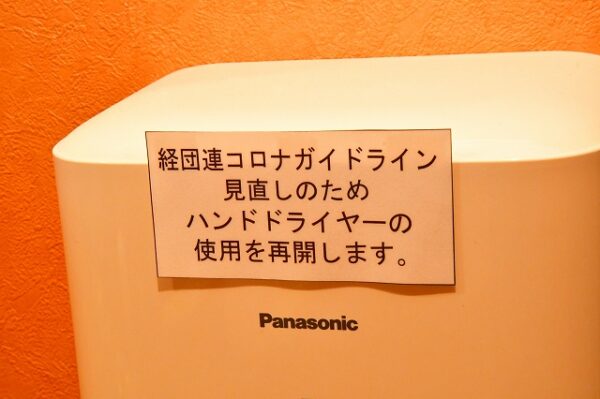

[コメントする]ハンドドライヤー 解禁

高速道路のパーキングやショッピングセンター等々パブリックな場所の化粧室のハンドドライヤーの総てと言っていいほどコロナ対策のため使用禁止になってましたね・・・・

経団連がコロナ対策ガイドラインで「ハンドドライヤー」の使用を禁止を呼び掛けていたためで、当店のハンドドライヤーもコンセントを抜いて使用できないようにしていたのですが・・・

ハンドドライヤーでの感染リスクは限りなく低く、世界保健機関(WHO)が手洗い後の利用を推奨しているとして、経団連は使用再開へ指針を見直しました・・・・。

経団連も最初は解らなかったとはいえ、ハンドドライヤーさんにとっては本当に迷惑な話で、本当に心からハンドドライヤーさんに謝ってほしいと思います!!!

一応まだ、ペーパータオルは設置しておりますが、ハンドドライヤーも活用してください!!

眼鏡店のお客様のトイレ使用率は低いと思いますので、当店STAFFはハンドドライヤーを使用して下さいネ!!!

もしかして、飲食店もハンドドライヤーさんと同じように「スケープゴート」にされていないか心配です・・・・・

ハンドドライヤーさんは、文句も言わないし耐えれますが、飲食店さんはそうは行きません・・・

ただ、トイレを流すときは、蓋を閉めてから流すようにしてください!!

(男性も座ってのご利用をお願いしてます)

(アルコール入りの便座クリーナーを設置してます)

福井県でコロナが増えてきたとTV等で放送されてます・・・・

確率だけで考えたら、4月18日に書いた当店ブログ記事と数ミリも変わっておりません。

陽性者数も欧米の先進諸国と比べてもゼロが二つ、二けたの違いがあるのですが・・・・

コロナコロナと言われて2回目のゴールデンウイークです。

1年間も時間があったのに何も変わっていないと感じるのは僕だけでしょうか?

それでも当店は、安心・安全のため、コロナ対策は万全で取り組んでいます。

換気扇4台 加湿付空気清浄機2台(ナノイーとストリーマ) 空気清浄機(プラズマクラスター)1台 扇風機3台 検眼器やテーブルのアルコール洗浄随時

入り口での体温測定・非接触型2台

手指のアルコール消毒は来店者全員にお願いしています。

試着したメガネの消毒も徹底してます。

[コメントする]薬機法(医薬品医療機器等法)旧・薬事法

https://heart-land.jp/archives/39550

↑昨年このブログで書いた視神経萎縮症の記事を見て問い合わせがありました。

当社公式ラインページから始まって直電まで・・・・

「ご主人が遺伝性の視神経萎縮症と診断され、運転免許を更新が出来ない状態でいる事」

眼鏡で出来る事は限られる事やブログに書いた内容と同じ事ぐらいしか話せません。

(去年のブログで何を書いたか覚えていませんでしたが、見直したらほぼ同じ事でした)

ブログに書かなかった情報としては、どこの眼科にかかっていたとか、ちょとだけ具体的にそのお客様が経験して話してくれた事をお伝えする事ぐらい・・・

絶対言ってはいけないことは「メガネでなんとかなるかもしれない」とか「当店で一度見てみます」とか・・・・

当店のこんなブログまでたどり着いたという事は、本当にお困りだと思うのですが・・・・

なにも出来ません・・・

他にもそういう問い合わせをしてくる方もいらしゃいますが、既に色々調べていて自分の中では解っているとは思います。話を聞いて欲しいだけのような気もしますが・・・

薬機法では、このように制定されています。

「医師以外の者ー相談者間において、情報通信機器を活用して得られた情報のやりとりを行うが、一般的な医学的な情報の提供や、一般的な受診勧奨に留まり、相談者の個別的な状態を踏まえた疾患のり患可能性の提示・診断等の医学的判断を伴わない行為。」

厚生労働省ホームページから抜粋

当社公式ラインページでやり取りしてましたから、そのお方ご主人と間違えて当社のライントークに

「電話したけど、できるとははっきり言われない。眼鏡屋が出来る事は限られるてー。」

ちゃんと真意が伝わってる事が確認できて、逆に間違えて入れてくれてよかったです。

生活に直結する視力に係っているメガネ稼業ですが、どうしても視力が出ない場合等本当に無力感を感じます。

お医者様はそれ以上でしょうが。

僕ももっともっと勉強してより快適なメガネを販売出来るように精進します。

ちなみに日本では、誰でもお客様指示の元メガネの度数を決める事が出来ますが、諸外国では、業務独占の国家資格にて厳しく規制されている国が多いのです。

[コメントする]

武生店

武生店